22/11/2025 16:44

22/11/2025 16:44

22/11/2025 16:44

22/11/2025 16:44

22/11/2025 16:44

22/11/2025 16:43

22/11/2025 16:43

22/11/2025 16:43

22/11/2025 16:43

22/11/2025 16:43

» La Capital

Fecha: 22/11/2025 14:10

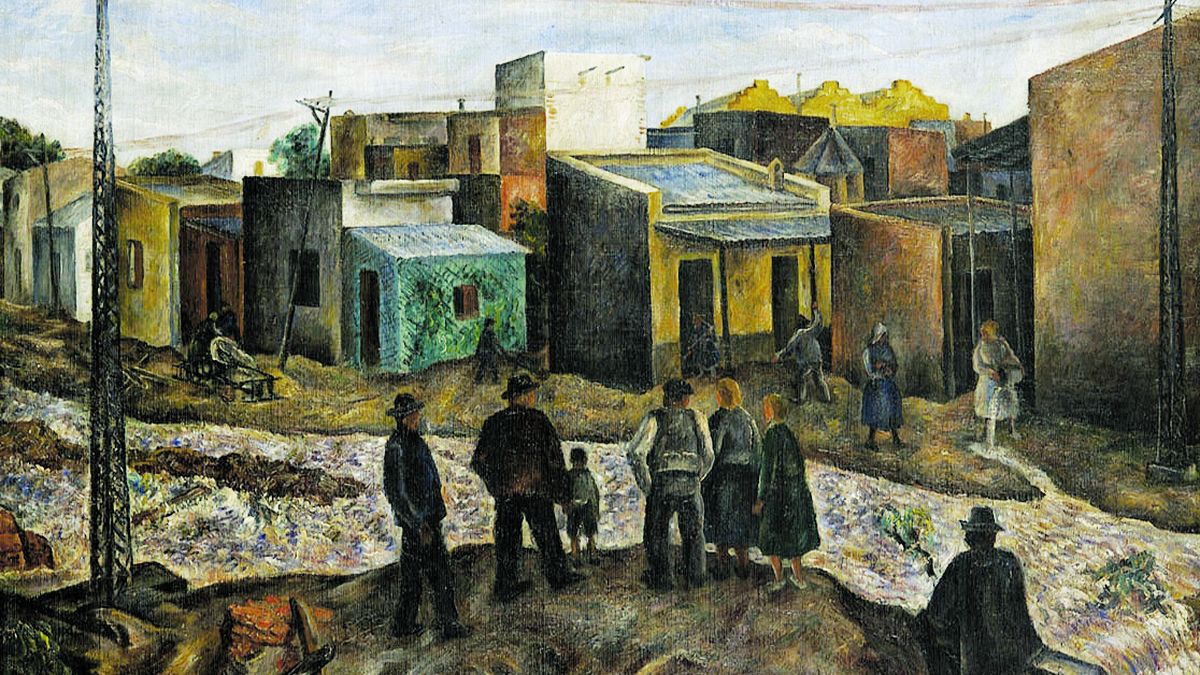

Signada por los vaivenes de la crisis internacional, de la cual no quedó a salvo casi ninguna región del planeta, la década de 1930 en Rosario tuvo características particulares en las cuales la ciudad verá nacer algunas transformaciones que marcarán su historia real vivida y también los relatos acerca de esta historia. Pese a transitar un período marcado por el desempleo, el fraude electoral y la mafia, la ciudad pudo imaginar un plan urbano, que aunque no sirvió como guía para su posterior crecimiento, mostraba la vitalidad de una comunidad que pudo imaginar un futuro mejor, más allá del caótico escenario que la realidad ofrecía a sus habitantes. Aunque en estos días asistamos al uso de la palabra “globalización” como referencia a un máximo nivel de interrelación entre las economías del mundo, eso no significa que antes de eso no hubiera altos niveles de integración. Por eso, cuando la economía estadounidense entró en crisis en 1930, su caída tuvo repercusión en todo el mundo. Mientras que en 1930 se entregaron 3.200 permisos de construcción en la ciudad, en 1936 fueron apenas 1.600. Es el tipo de datos que simplifica las cosas para darse una idea del derrumbe que significó esa crisis para las economías nacionales. El impacto se hizo sentir en la principal actividad de la economía argentina que era el agro (que vio achicarse sus mercados internacionales), pero también en la débil industria nacional (que a la vez sufrió la reducción del consumo doméstico de sus productos), dos sectores en los que Rosario tenía cierto protagonismo, el agro por el puerto y la industria por el incipiente desarrollo que estaba teniendo lugar. Las escenas de la crisis quedarían inmortalizadas en algunas magistrales composiciones de Discépolo como los célebres tangos “Cambalache” o “Yira” y entre nosotros en la obra pictórica de artistas cercanos a las expresiones políticas de la izquierda como Antonio Berni, quien dejaría algunos cuadros que se convirtieron en íconos de esos años: “Desocupados” o “La manifestación”. La literatura local dejará en las obras de Mateo Booz, pero sobre todo en “Las colinas del hambre” de Rosa Wernicke, testimonios y expresiones más acabadas de los cambios que se estaban operando en la ciudad. La salida de la crisis tuvo dos aristas que transformarían fuertemente la estructura económica y social del país: la intervención del Estado y la sustitución de importaciones. Sin exportaciones (de productos agropecuarios) no ingresaban divisas (eterno problema argentino) y sin divisas... no se podían comprar productos extranjeros. Entonces, la solución fue... fabricarlos acá. Claro que no se trataba en esos años de autos, aviones o máquinas complejas, sino artefactos o bienes de uso doméstico cuyo ejemplo más a mano son los textiles, heladeras, cocinas, pequeñas herramientas o maquinaria liviana para la producción. Esos productos extranjeros fueron “sustituidos” (es la palabra clave) por las fabricadas acá. Y así como la crisis de 1890 se llevó puesto al gobierno de Juárez Celman (que por su parte había construido su propia crisis), la crisis del 30 se cargó a muchos gobiernos a lo largo del mundo. En la Argentina, el 6 de septiembre de 1930 los militares dieron su primer golpe de Estado, derrocando a Hipólito Yrigoyen, que había gobernado desde 1916 a 1922 y había vuelto a ser electo en 1928 (recordemos que los períodos eran de seis años y no había reelección en períodos consecutivos). Una constante en la historia argentina es que si el primer objetivo de todos los golpes de Estado fue desalojar al gobierno vigente, el segundo era atacar a quienes defendieran los derechos de los trabajadores. Por lo general, luego de cada golpe de Estado, las provincias eran intervenidas, se desalojaba a los gobernadores vigentes y se reemplazaban por un funcionario enviado desde Buenos Aires. En ese septiembre de 1930, la provincia de Santa Fe ya estaba intervenida por el gobierno de Yrigoyen pero la dictadura de Uriburu la intervino de nuevo, y reprimió enérgicamente al movimiento obrero y a los grupos de militantes que desarrollaban su actividad política junto a los trabajadores aplicando la ley marcial, que habilitaba el fusilamiento sin juicio previo. Aquí en Rosario tuvo lugar el asesinato del obrero catalán Joaquín Penina, cuya historia fuera completamente reconstruida por el maestro Aldo Oliva en los años setenta. Y sobre este libro hay una buena historia que contar. SUPLEMENTO ANIVERSARIO DIARIO LA CAPITAL 300 ROSARIO P046 01 438405 galiffi Galiffi Foto: Archivo / La Capital El libro de Oliva sobre el fusilamiento de Penina fue editado en su momento por la Biblioteca Vigil (una biblioteca popular que tuvo un enorme crecimiento en esos años). En 1976 llegó otra dictadura (la última), que clausuró la Vigil e hizo desaparecer muchos libros especialmente irritantes para las ideas que los militares representaban. Entre esos libros estaba el de Oliva. La primera dictadura mató a Penina, la última intentó matar su historia. Muchos años después, en 2003, ¡alguien encuentra un ejemplar de ese libro! Y por suerte la Editorial Biblioteca pudo hacer una reedición; allí se cuenta y se documenta la forma en que Penina fue secuestrado, llevado a las barrancas del Saladillo y fusilado ahí mismo. El gobierno de Uriburu rápidamente entró en una encerrona política y tuvo que convocar a elecciones antes de lo previsto, aunque con un detalle: le prohíbe participar al radicalismo de línea yrigoyenista (cuando en 1936 se le permita participar, ganará las elecciones a diputados de ese año). Eso permitió que el Partido Demócrata Progresista (PDP) en alianza con el socialismo pudiera hacer ganar a su candidato Luciano Molinas para la Gobernación en noviembre de 1931. La victoria del PDP (un partido que tenía como bandera principal la cuestión de la autonomía de los municipios) significó que entrara en vigencia la Constitución de 1921 y que Rosario pudiera darse una Carta Orgánica propia —Convención Constituyente mediante— y elegir sus propias autoridades. De este modo la ciudad pudo tener un intendente elegido por los rosarinos del mismo color político que el gobernador. Hoy, a un siglo de aquellos días, la reforma constitucional provincial abre las puertas a una nueva Carta Orgánica municipal, reinstalando de alguna manera aquellos viejos debates. Hacemos esta aclaración porque es bueno recordar aquí que durante muchos años los intendentes de Rosario eran elegidos por el gobernador (que en general pertenecían a la UCR en cualquiera de sus variantes) y que esos intendentes debían dirigir la ciudad con un Concejo Deliberante con alta presencia de demócratas progresistas —electos por voto popular—, una convivencia inestable que generó desde intensos debates políticos doctrinarios hasta enfrentamientos armados. Más allá de la crisis, la ciudad no detuvo su crecimiento. En 1933 se inauguró el balneario La Florida, por ejemplo. Asistir al río en el verano ya era una tradición de los rosarinos desde el comienzo de los tiempos, sólo que a partir de ese momento y con la creación del balneario, se logró dar ciertas seguridades y servicios a los visitantes. La región norte ya había sido elegida para las actividades vinculadas al río. Allí se habían formado algunos clubes como Rowing (1887), Regatas (1917) y Remeros Alberdi en (1919), donde las clases medias y altas podían practicar el deporte del remo y la navegación, como queda claro en los nombres de las entidades. Junto al río, pero un poco más hacia el centro, estos años marcarían también el comienzo de la decadencia del puerto, esa herramienta fundamental con la que Rosario había construido su crecimiento. En el contrato del puerto de 1902 se había firmado un contrato por cuarenta años que se cumplieron en estos momentos tan turbulentos para el país y la ciudad. La decadencia del puerto vino acompañada de la mano de su primo hermano en la historia rosarina, el ferrocarril. En la década del 30 va a comenzar la batalla entre el tránsito de ruta y el ferroviario y en algunos recorridos, y sobre todo para el tráfico de personas o de pequeños volúmenes, el primero comienza a imponerse. En 1937 se inaugura la ruta que une Rosario con Buenos Aires y a los pocos meses otra ruta nos unirá con la ciudad de Córdoba. En la inauguración, el ministro de la Nación dijo lo siguiente: “Señores: cinco décadas atrás la travesía de Buenos Aires a Rosario demandaba cuatro días de un pesado viaje en galera; vino después la magnífica cinta de acero que lo redujo tan sólo a cuatro horas y media: llega ahora el camino pavimentado que, unido al riel y a la ruta fluvial, cuidadosamente conservada, completa la nivelación rápida de la circulación, dejando percibir más sonoro el eco inmediato de la prodigiosa actividad de la gran urbe”. Una versión amable y espléndida de este proceso puede verse en la película “Kilómetro 111”, de Mario Soffici, donde —alerta spoiler— se ven claramente las batallas entre productores y empresas ferroviarias por un lado y entre el riel y la ruta por otro. De todos modos, el veranito demócrata duró apenas tres años. En 1935 el gobierno nacional (ya en manos de Agustín P. Justo) intervino la provincia y nombró nuevas autoridades, que a su vez eligieron nuevos intendentes. Este período, llamado “Década infame” (que muchos analistas extienden hasta 1943), está marcado por la inestabilidad política, la intolerancia, el fraude y el violentamiento de las normas institucionales. Había leyes, claro, pero el respeto a las mismas por parte de los dueños del poder (me refiero no sólo a los funcionarios políticos sino también a los que ejercían el poder social real) era nulo. Justamente todos esos descalabros morales e institucionales le hicieron ganar el adjetivo de “infame”. Y es importante destacar que estas políticas se dieron en todo el país, no sólo en la Capital Federal o la provincia de Buenos Aires. Esta intervención será un hecho importante en la historia de la provincia y la ciudad y de alguna manera, parte en dos a este período. Si hasta ese momento el PDP había tenido un fuerte protagonismo electoral y político, a partir de allí, el partido fundado por Lisandro de la Torre (quien se quitará la vida en 1939 agobiado por años de lucha estéril contra un sistema corrupto en más de un aspecto) nunca volvió a recuperar su presencia electoral ni en la provincia ni en la ciudad y los años siguientes lo verán languidecer. El dato a destacar es que de la mano del fraude y la intervención Rosario tuvo un intendente que tuvo una gestión que logró diferenciarse de otros: ese fue Miguel Culaciati. Culaciati era un rosarino que fue designado por el interventor provincial, un hombre que dejó su marca en la ciudad con algunas obras importantes. Para ello contó con el apoyo de la Gobernación y de la propia Presidencia de la Nación. SUPLEMENTO ANIVERSARIO DIARIO LA CAPITAL 300 ROSARIO P047 1930 AVION LA CAPITAL 776062 Este hombre era un radical (luego devenido antipersonalista) que había participado en las revoluciones de 1893 y 1905 y había sido diputado nacional por Santa Fe en 1922. Su residencia en Buenos Aires lo acercó a las más altas esferas del poder nacional y por ello fue propuesto por el mismo presidente de la Nación para hacerse cargo de la ciudad luego de la intervención a la provincia en 1935, y su mandato llegó hasta 1938. Priorizando la “administración” sobre la “política” Culaciati reconoció a las vecinales como entidades con las cuales dialogar para las intervenciones y obras que se realizarían en los barrios y se anotó con varias obras importantes para la ciudad: accesos desde el sur, pavimentación del bulevar Rondeau, costanera en la zona norte, obras en el parque Independencia, el tramo de avenida Belgrano que va desde Pellegrini a 27 de Febrero y el espectacular puente Emilio Grognet en la bajada Puccio. Culaciati además tuvo la suerte de poder gobernar durante varios años, oportunidad que como vimos, no estuvo al alcance de todos los intendentes. Supo gestionar la ciudad y evitar los conflictos que podían haberlo hecho tambalear en el cargo. Su estrategia fue dual, supo articular políticas “hacia abajo” volcándose al diálogo con las vecinales y también “hacia arriba” aprovechando sus fuertes vínculos con el poder porteño y santafesino. Según afirman algunos autores como Piazzesi, de alguna manera la obra pública funcionaba como una forma de construir consenso político ante las groseras maniobras de fraude con que los gobernantes manipulaban cada elección y dado que la ciudad tenía grandes falencias estructurales, la ocasión se presentaba a la medida. Los problemas que tenían que resolverse no eran solamente de construcción de casas o diseño urbano, todavía en 1940 los barrios tenían dificultades para obtener los servicios más elementales. La situación en todas las zonas periféricas dejaba mucho que desear. Muchas de esas áreas comenzaban a ocuparse con viviendas de los sectores más humildes, aprovechando los bajos precios de la tierra, en muchos casos ofrecidos por agentes inescrupulosos que vendían terrenos que no estaban en las mínimas condiciones. Pero la política de Iriondo ?gobernador electo fraudulentamente en 1937? iba a brindar respuestas relativamente exitosas ante esto. Los sucesivos desbordes del Ludueña durante toda la década generaron la necesidad de la inmensa obra de entubamiento (por debajo de la calle Juan B. Justo) realizada en los años cuarenta. El gobierno de Iriondo se caracterizó también por una política de intervención estatal en el marco de las disputas laborales, donde logró dar un mayor protagonismo a una repartición creada en 1919, el Departamento Provincial del Trabajo, que en algunos conflictos específicos se colocó como mediador entre patrones y trabajadores. Que un gobierno conservador tomara este camino es toda una señal de que los tiempos sociales estaban cambiando. Esto no implica que el gobierno depusiera una actitud represiva hacia los movimientos sindicales cuando éstos pretendían ir más allá de los límites fijados por el gobierno. Por eso, a la vez que desde el Estado se le daba más acción al DPT, en la Legislatura provincial se aprobaba una severa ley de represión al comunismo, que buscaba alejar de los lugares de trabajo a una expresión que venía creciendo con fuerza, sobre todo en las ciudades más importantes de la provincia. En Rosario, el Partido Comunista llegó a tener representación parlamentaria en el Concejo, así como también la tuvo el socialismo en sus distintas expresiones. Otras obras relevantes de esos años construidas por distintos agentes fueron en 1939 el Policlínico San José del Círculo Católico de Obreros (luego Hospital Ferroviario), y la culminación en 1938 de los monumentales edificios del Correo y de la Aduana, ambos realizados con dineros y proyectos del gobierno nacional. Respecto del edificio del Correo, hay una curiosidad. El proyecto original incluía una torre de setenta y cinco metros de altura, de la cual llegó a levantarse la estructura metálica, aunque luego se decidió no incluirla en el edificio final. Las razones no quedaron claras, pero la mutilación provocó que el arquitecto Guido (el mismo del Monumento a la Bandera) se retirara de la realización de la obra y que el proyecto realmente construido no respondiera al diseño original. En YouTube se puede encontrar un documental muy interesante llamado “La torre de Guido” realizado por Sonia Helman. Eso sí, institucionalmente, nada cambiaba. Transparencia cero. Las elecciones de 1937 en las que ganó Iriondo se caracterizaron por el fraude, como todas las elecciones en el país en las que pudiera ganar la oposición al régimen. La farsa era implementada fundamentalmente por el radicalismo antipersonalista, contra todas las demás agrupaciones, incluidos otros radicales, como los yrigoyenistas, algunos de los cuales sufrieron cárcel por haberse rebelado contra el fraude. Con el ascenso de Hitler y Franco, a quien se sumaba el Duce Benito Mussolini, el clima de la política internacional se iba enrareciendo y el mundo se iba preparando lentamente para otra guerra mundial, que sería peor que la anterior. Y aunque el conflicto se desataría fundamentalmente en Europa, en todas partes del mundo había movimientos políticos que expresaban a los bandos en pugna. En nuestro país y en nuestra ciudad, se fueron formando Comités Antifascistas que agrupaban a comunistas, socialistas y algunos liberales que estaban en contra del fascismo y del nazismo; aunque también desde algunos lugares, como el colegio Dante Alighieri se promovían las ideas fascistas. En 1936 el estallido de la Guerra Civil española hará crecer en la ciudad a diversos comités de apoyo tanto a los republicanos como a los falangistas. El carácter cosmopolita de la ciudad (debido a su numerosa población extranjera) fue un factor muy importante para que el conflicto europeo tuviera una gran repercusión entre colectividades de inmigrantes que aún contaban en sus filas con miembros de la primera generación. Para esos actos los ricos hacían banquetes y los obreros concentraciones más multitudinarias, para las que elegían casi siempre al Cine Real. La mafia De todos modos, para el imaginario popular, la década del 30 en Rosario quedará asociada a la mafia, sobre todo a partir de personajes como Chicho Grande y Chicho Chico, o la también célebre Agata Galiffi. Estos personajes le dieron gran renombre a la ciudad, llegando “Don Chicho” a ser mencionado en el tango “Cambalache” integrando una galería de personajes notables junto a Primo Carnera (un boxeador), Don Bosco (el santo de los Salesianos) Napoleón y San Martín (el Padre de la Patria). En ese tango aparecía como una referencia no muy buena (desde ya), pero lo que nos importa es que sin duda, en el 35, Don Chicho era considerado un personaje de relieve nacional. Chicho Grande era un mafioso clásico, como de película de Hollywood. Llegado en 1910 a la Argentina, se afincó en Gálvez y comenzó con un negocio normal ¡y legal! Pasado el tiempo incorporó dos clásicos de la actividad mafiosa: secuestros extorsivos y cobros por protección. Su nombre real era Juan Galiffi y fue durante años el capo de la mafia local. Años después llegaría desde Italia otro hombre destinado a disputarle el poder: lo llamaron, en un alarde de creatividad, “Chicho Chico”. Nacido con el nombre de Francisco Marrone y llegado al país con un par de muertes en su haber, cambió su nombre y logró insertarse exitosamente en la alta sociedad local, casándose con una mujer de familia acomodada, lo que le permitió sumergirse en un ambiente social y políticamente influyente. Como no dejó aspecto por cuidar, se asoció también al Jockey Club —toda una inversión— para acceder a la red de contactos que esa institución implicaba. Incluso se le adjudica un romance con Agata, la hija de Galiffi. La historia es apasionante, sin duda, y Osvaldo Aguirre ha escrito mucho y bueno sobre este tema. Sólo cuento para terminar que para darle la razón al famoso dicho, “el pez grande se comió al chico”. Como en las películas de Coppola, en una cita para sellar un acuerdo, Galiffi mata a Marrone y lo entierra en una quinta en el Gran Buenos Aires. Su situación se hizo insostenible y fue deportado a su país, donde moriría en 1943 durante la guerra. Su hija Agata quedó en la Argentina y administró junto a su marido abogado los bienes familiares, no lejos del delito. La película argentina sobre el tema es “La mafia” de Leopoldo Torre Nilson y es casualmente del mismo año que “El padrino”. En ese filme se reproducen algunos casos que realmente ocurrieron, como el famoso secuestro del joven Ayerza, en 1932, un crimen que sacudió fuertemente a la sociedad rosarina. Ayerza era un joven de familia acomodada (cuando lo secuestraron iba con los hijos de dos funcionarios nacionales) que fue secuestrado en la zona de Marcos Juárez. Aunque la familia pagó el rescate, aparentemente por un problema de comunicación entre los captores el joven fue asesinado. SUPLEMENTO ANIVERSARIO DIARIO LA CAPITAL 300 ROSARIO P049 AEREA DE 1939 A PLAZA SARMIENTO. 1939776101 AEREA DE 1939 A PLAZA SARMIENTO Foto: Archivo / La Capital Otro de los secuestros famosos de esos años fue el de un miembro de la familia Martin (los dueños de la yerbatera, una de las familias más ricas de Rosario), pero tras el pago del rescate de 150 mil pesos (en billetes de 50) el joven apareció. Según el periodista Rogelio Alaniz, la madre del secuestrado había prometido que si su hijo aparecía con vida la familia donaría el edificio de una maternidad y aparentemente, ese es el origen de la Maternidad Martin. Aunque no resistan un análisis moral o ético, muchos de esos sucesos fueron “romantizados” y durante mucho tiempo se consideró que esas historias eran algo que podría ser considerado pintoresco. Quizás el paso del tiempo hizo su labor para que así fuera. Pero la sociedad ha cambiado y se permite arrojar una mirada crítica sobre fenómenos como las organizaciones que importaban mujeres que venían engañadas al país y terminaban forzadas a trabajar en prostíbulos o sobre las mafias que coordinaban negocios ilegales. Quizás también, estar conviviendo desde hace años con nuestras propias bandas de narcotraficantes —con su dosis de violencia y muerte— nos da la cien años e imaginar el impacto social que habrán tenido en la vida de las familias perjudicadas por esos procederes. En la década del 30 hubo alguien en Rosario que se animó a soñar en grande. El gran fantasma que recorre la década es el famoso plan regulador de Rosario, realizado por el arquitecto Angel Guido. El plan hubiera revolucionado la ciudad, pero para concretarlo hacía falta hacer una revolución previa. Guido le daba enorme importancia al aprovechamiento de la costa del Paraná, modificaba el trazado de las vías del ferrocarril para evitar la absurda segmentación que fue resultado de un trazado anárquico y carente de planificación y proponía grandes espacios verdes de esparcimiento y recreación. En principio, no se pudo concretar en el año 1935 porque tanto el puerto como los ferrocarriles todavía pertenecían a empresas privadas (el puerto pasará al Estado en 1942 y a los ferrocarriles los nacionalizará Perón recién en 1948). El plan implicaba incluso un aeropuerto en la isla del Espinillo, que estaría unida por una red vial con la ciudad. Realmente, de avanzada. Como la revolución, que debía preceder al plan, tampoco se hizo. Ya se proyectaba un importante polo industrial en el norte de la ciudad (Baigorria, Bermúdez, San Lorenzo, etcétera), de modo que la idea era llevar el puerto de Rosario a la mínima expresión necesaria (de todas maneras, ya venía trabajando muy por debajo de su capacidad original) y ganar la costa para el uso público. Mientras, en el mismo año 1940 se aprobó el proyecto del arquitecto Guido para el Monumento a la Bandera, que se culminaría unos diecisiete años después. En otro plano, la década del 30 será clave para el fútbol rosarino, ya que se consolidará como el fenómeno de masas por excelencia. Aunque ya era profesional desde hacía unos años, a partir de 1939 tanto Central como Newell’s se incorporarán a los torneos de AFA para competir con los clubes de Buenos Aires en lo que va a ser un enorme aliciente para el crecimiento de ese deporte y de esas instituciones que se convertirán en las dos más importantes de la ciudad, aunque Central Córdoba y Argentino también participarían de los torneos y navegarían en las divisiones menores, con la excepción del milagro charrúa del ascenso a primera en 1957. Las transformaciones ocurridas en esa época marcarán fuertemente a los años siguientes. Durante esa época crecieron las radicaciones de industrias livianas, y gracias a que el sindicalismo rosarino tenía un alto nivel de representación y organización, en los 40 Rosario apoyará con gran fuerza al gobierno peronista y llenará las plazas cada vez que Perón o Evita realizaban actos o actividades. Y si por un lado preanunciaban fenómenos, estos años también fueron testigos de la caída de algunos actores que vivieron en su cenit. Como dijimos, la intervención provincial de 1935 acarreó al PDP ?que había tenido en Rosario a un puntal de su crecimiento? a una debacle de la cual no pudo recuperarse. El Partido Comunista nunca volverá a tener representación parlamentaria —por supuesto que sufrió persecuciones que dificultaron su accionar— y los principales líderes de la mafia italiana y la Zwig Migdal fueron vencidos por el accionar policial. El puerto de Rosario, que prácticamente había creado a la ciudad y que durante tantos años le había dado el pulso a su comercio y a su cosmopolitismo, comenzará a languidecer lentamente en estos años, imposibilitado de acompañar a una urbe que se le independizó y que buscaba sus nuevos rumbos (económicos, pero también identitarios) lejos, muy lejos de sus muelles.

Ver noticia original