17/10/2025 07:01

17/10/2025 07:00

17/10/2025 06:59

17/10/2025 06:58

17/10/2025 06:56

17/10/2025 06:55

17/10/2025 06:55

17/10/2025 06:54

17/10/2025 06:51

17/10/2025 06:50

» El Ciudadano

Fecha: 17/10/2025 05:01

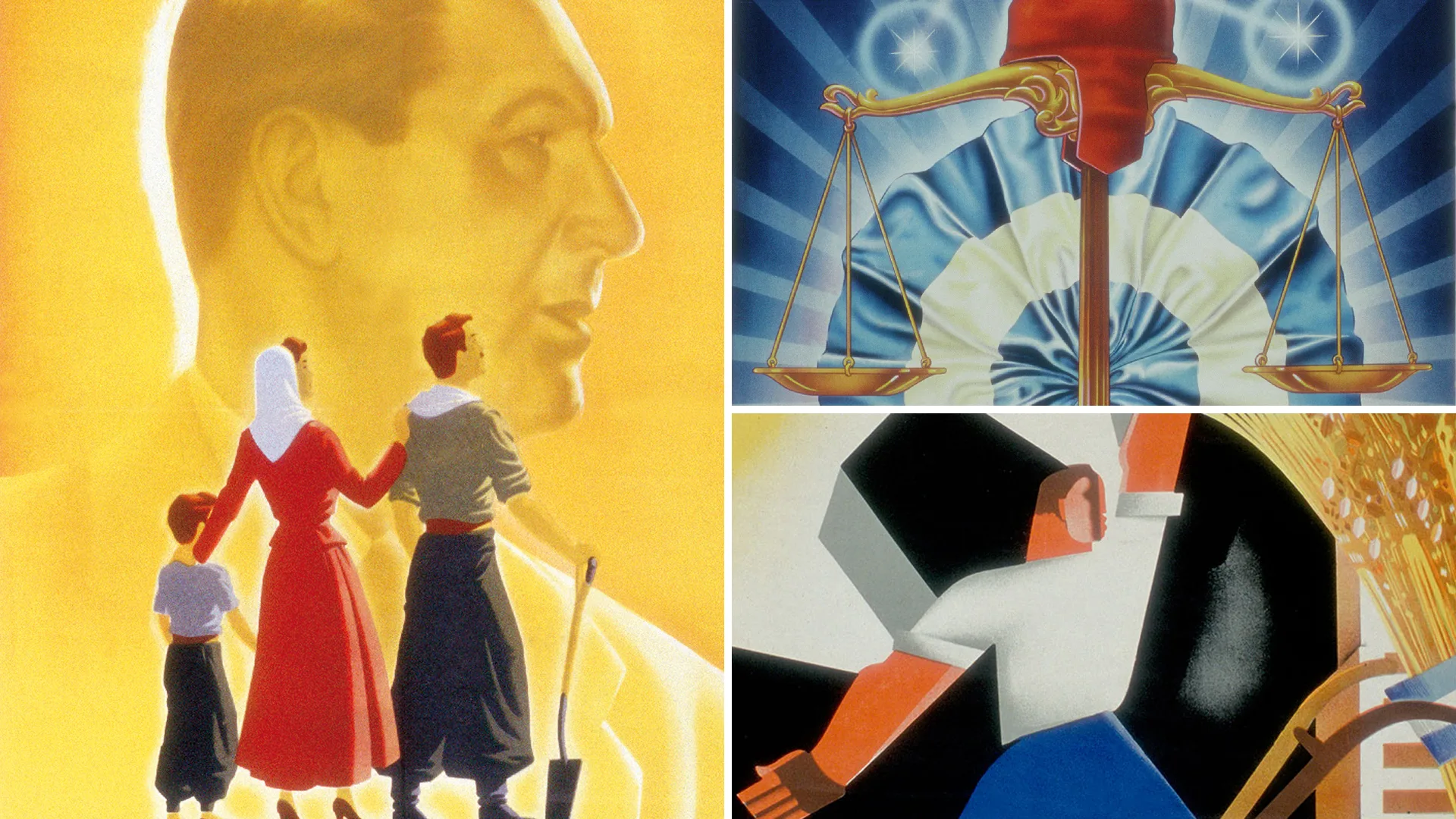

Los pantalones arremangados y las patas en la fuente de trabajadores que coparon de a miles la Plaza de Mayo en Buenos Aires conforman una de las postales más recordadas del 17 de octubre de 1945. Desde entonces, historiadores, militantes y académicos de todos los colores trataron de explicar el fenómeno que tuvo como protagonistas a obreros que exigieron a gritos la liberación del hombre que venía cumpliendo una por una sus demandas laborales: “Una cosa, una cosa que empieza con P”, corearon desde los suburbios detrás del Riachuelo. A 80 años de la fecha que el pueblo peronista bautizó como el Día de la Lealtad, El Ciudadano rastrea cómo se vivió en Rosario aquel 17 de octubre. La Hemeroteca municipal es el sitio que resguarda parte del archivo de nuestra historia: allí están los ejemplares del diario La Capital, que durante más de diez días publicó los acontecimientos que dieron lugar a un nuevo movimiento político en el país. Argentina ya había comenzado, en 1930, a padecer el inicio de un ciclo político que se extendería por más de cinco décadas: el asalto de las Fuerzas Armadas a los poderes del Estado. En el 43, después de una etapa conocida como la Década Infame, un grupo del Ejército dio un golpe de Estado y en ese marco creció, de forma quizás inesperada, la Secretaría de Trabajo y Previsión creada por el coronel Juan Domingo Perón, quien fue su titular. En octubre del 45, Perón ocupaba tres cargos en simultáneo: era vicepresidente de la Nación, subsecretario en el Ministerio de Guerra y titular del Ministerio de Trabajo y Previsión. Un sector de las Fuerzas observó con recelo el crecimiento político del militar y su acercamiento a la clase trabajadora. También fue una etapa marcada por la Segunda Guerra Mundial; Perón no tomó partido ni por los Aliados ni por el Eje y fue cuestionado por ambos. Antes que el gobierno de (Edelmiro J.) Farrell avanzara contra Perón y le pidiera su renuncia, le permitió dar un discurso público para que se pudiera despedir de los trabajadores. Eso ocurrió el 10 de octubre. Así empezó a precipitarse una cadena de manifestaciones y decisiones que marcarían para siempre la historia argentina. Hubo dos grandes reclamos que marcaron aquella semana. Por un lado, un sector de la población demandaba que el gobierno fuera entregado a la Corte Suprema de Justicia y se convocara a elecciones libres bajo la Ley Sáenz Peña, sancionada en 1912. Por otro lado, quienes bancaban las políticas impulsadas por Perón pedían su restitución en el Gobierno. “Peronios” por la peatonal El 12 de octubre, se produjo en la Plaza San Martín y en la peatonal Córdoba una movilización, que se dirigiría a Plaza 25 de Mayo, de “adictos al coronel Perón” o “peronios” como los llamaron en las páginas de La Capital. Entre las medidas que había tomado Perón y que los manifestantes defendían como conquistas, estaban la fijación de aumentos salariales, la firma de convenios laborales, reglamentación de asociaciones profesionales, la sanción del Estatuto de Peón Rural, vacaciones pagas o indemnización por accidentes laborales. El sábado 13 de octubre, el medio publicó que después del mediodía del viernes, el centro de la ciudad se llenó de manifestantes de los barrios y de localidades cercanas que cargaban “la efigie del coronel” en carteles y banderas. Cantaban “estribillos relativos a sucesos de la actualidad” y gritaban “Perón sí, otro no”. La concentración tuvo lugar en la plaza San Martín. La movilización se dio a la par de concentraciones de la Junta Coordinadora Democrática, que veía en los simpatizantes de Perón la expresión local del fascismo. Este era el sector que pedía el fin del gobierno de Farrell y su entrega a la Corte. Tanto en Buenos Aires como en Rosario esas manifestaciones terminaron con enfrentamientos, corridas y la intervención de la Policía. El 13 de octubre Perón fue encarcelado y se aceleró la presión, el descontento y la movilización de los trabajadores que habían visto mejorar sus condiciones laborales bajo su gestión. A Perón lo llevaron a la Isla Martín García. Al reclamo de su reincorporación al gobierno, se sumó la exigencia de su liberación. Los distintos sindicatos, asociaciones de trabajadores y federaciones comenzaron a reunirse para plantar postura frente a ambos asuntos: la idea de entregar el poder a la Corte y el llamado a elecciones, por un lado, como el reclamo de la liberación de Perón, por otro. Empezó, de a poco, a circular también el rumor de una huelga general. Desde el 13 al 17 se publicaron, entonces, los comunicados de las federaciones que rechazaban la propuesta de huelga general. El sindicato de la industria metalúrgica manifestó que había entre los adherentes a las políticas de Perón “elementos fascistas y pistoleros ajenos al movimiento obrero”, y que “amenazan para dar la impresión de una huelga para liberar a Perón”. El lunes 15 de octubre, el matutino publicó que hubo una asamblea entre “profesionales, comerciantes, industriales, empleados, obreros, estudiantes y delegados de los partidos políticos”, que hicieron suya la declaración dada a conocer por la Junta de Coordinación en unión con los partidos políticos, la federación universitaria del litoral y la Unión Obrera Local. En un comunicado, resultado de esa asamblea, manifestaron: “Se exhorta al pueblo a mantenerse unido y firme en el reclamo de la entrega de gobierno a la Corte Suprema, el levantamiento del estado de sitio y la convocatoria a elecciones completamente libres”. Además, seguían las réplicas por las movilizaciones del viernes 12: “La asamblea resolvió expresar su protesta por el permiso acordado para la manifestación realizada el viernes por elementos adictos al coronel Perón, en tratamiento desigual con los sectores democráticos, a los cuales se prohíbe realizar actos análogos”. El 15 de octubre por la noche, en la Estación Rosario Norte, “se concentraron numerosos elementos pertenecientes a la tendencia de la Unión Ferroviaria que responde a las orientaciones del ex secretario de Trabajo y Previsión”. La crónica del 16 contó que los mismos esperaban el regreso de delegados que habían viajado a Buenos Aires para pedir la libertad de Perón. Pedían a los trabajadores del gremio “aguardar atentos a los sucesos del futuro”. Ese mismo martes 16 de octubre, La Capital publicó que desde la Junta Ferroviaria por la Democracia y la Libertad “condenaron verbalmente a quienes intentan provocar una huelga”. La Junta los calificó como “estos incondicionales fascistas”, que según consignaron amenazaban a los comercios para adherirse al paro. El miércoles 17 de octubre, un día antes del paro que ya había sido anunciado por la CGT, se publicó que la Unión Obrera Local desmintió los rumores de paro y que desautorizaba a quienes quisieran adherir a esa medida de fuerza Todos esos días, el medio publicó cables de Buenos Aires que actualizaban la noticia de la detención de Perón y las incipientes manifestaciones en la calle y asambleas de los gremios desde Capital Federal. Las réplicas de esas discusiones en Rosario ganaron, despacio, mayor protagonismo en las páginas del diario local. Rosario nunca quedó afuera La tapa del diario de aquellos días dista enormemente de los formatos actuales: las noticias del día estaban recién en el borde final de la página, luego de un listado-catarata en orden alfabético de anuncios varios –desde venta de artículos o propiedades o autos a convocatorias u ofertas laborales o de servicios de detectives privados–, los títulos del día aparecían en un recuadro inferior con una tremenda impronta porteña e internacional –siempre asociados a la guerra que acababa de terminar– y algunos dedicados a Rosario, sobre todo de la sección Política y Deportes. El 18 de octubre el título principal decía: “Horas de profunda expectación vive el pueblo de la República”. Esa nota estaba en la página cinco, únicamente narrando los hechos ocurridos en Buenos Aires, las masivas columnas de manifestantes, la palabra de Perón cerca de la medianoche, y qué se sabía de la continuidad del gobierno y sus condiciones. El 18 era el día oficial del paro general anunciado por la CGT: esa fue una de las singularidades de la Plaza del 17 de octubre, los trabajadores se movilizaron más allá de las directivas de cada uno de los sindicatos. Se adelantaron al reclamo de continuidad de la política laboral llevada adelante por Perón, al mismo tiempo que demandaron la liberación urgente de aquel al que estaban constituyendo como líder. Ese día se anunciaron las cuestiones de la vida cotidiana afectadas por el paro: qué negocios estaban abiertos o no, qué decían las centrales obreras, muchas de las cuales seguían desmintiendo la huelga. En Rosario, las noticias concretas del impacto del 17 de octubre se conocieron el viernes 19. La Capital publicó en su página central, la cinco: “En nuestra ciudad se efectuaron diversas manifestaciones para exteriorizar su solidaridad con el coronel Perón”. Aquella crónica indicó que desde las siete de la mañana del 18 de octubre hubo núcleos de trabajadores e incipientes columnas que arengaron a trabajadores de comercios del centro a que abandonaran sus tareas y se dirigieran a la puerta de la municipalidad. Allí reiteraron su apoyo a la política pública impulsada por Perón. A partir de la lectura de este medio en particular, se observa una línea editorial que rechazaba dichas manifestaciones, insiste en la idea de que se instaba o amenazaba a trabajadores a ser parte y reniega de la propia voluntad de cada individuo en la participación. En su investigación Políticas de bienestar y control de la movilización social 1943–1955, Laura Badaloni, doctora en Historia y docente de la UNR, trae a la superficie una historia que vale la pena recordar en esta efeméride: el 9 de diciembre de 1943, Perón asistió por primera vez a una asamblea obrera. Ocurrió en Rosario. Allí pronunció por primera vez la palabra “compañeros” para dirigirse a los trabajadores. Eran ferroviarios. La palabra se trasformó en el apelativo central del movimiento político que lideró Perón y hoy, a ochenta años, se sigue utilizando. Entonces, ¿cómo no citar a Rosario en la gesta del 17 de octubre? Desempolvar las crónicas de aquellos días ayuda a construir una narrativa donde las genealogías políticas argentinas sean un poco menos porteñocéntricas. Si el 17 de octubre significó una de las consolidaciones más fuertes de los trabajadores como sujetos políticos, es difícil pensar que grandes ciudades como Rosario hubieran quedado afuera.

Ver noticia original