07/10/2025 03:58

07/10/2025 03:54

07/10/2025 03:52

07/10/2025 03:51

07/10/2025 03:51

07/10/2025 03:51

07/10/2025 03:51

07/10/2025 03:50

07/10/2025 03:43

07/10/2025 03:37

Parana » AnalisisDigital

Fecha: 07/10/2025 02:17

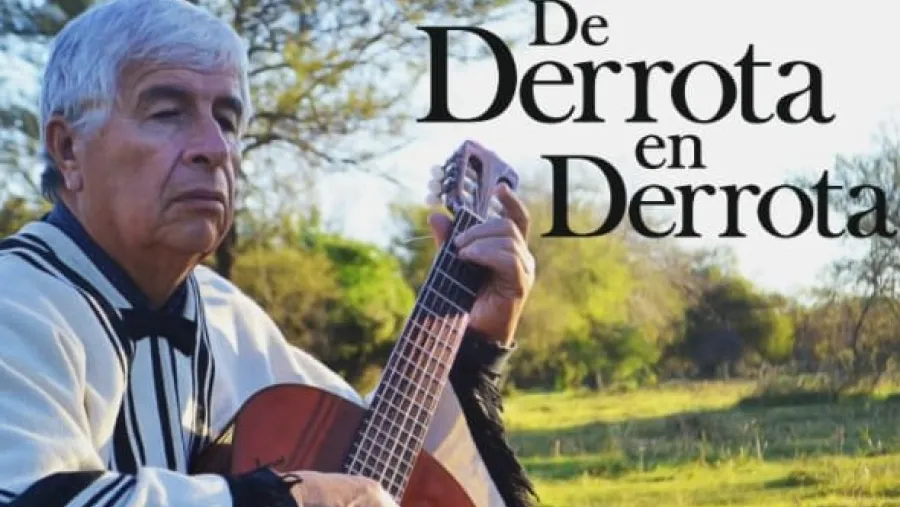

Omar Peltzer nos trae una elegía para llorar las pérdidas. Lejos del abatimiento, su tono melancólico vuelve a los versos para hacer memoria y gritar a los vientos que está viva toda una corriente de resistencia con raíz indígena y criolla, artigueña, jordanista y paraguayista. “De derrota en Derrota” es una cadena de interrogantes, como si el cantor panzaverde tallara nuestro pasado oculto en una larga lágrima del charrúa y guaraní a Artigas, a Leandro Gómez, a Ricardo López Jordán, al Paraguay, a Felipe Varela; con poemas y melodías puestos al servicio de verdades muy distorsionadas por la historia mejor divulgada en las instituciones. Cuando Omar Peltzer dice Paysandú, dice Cerro Corá, invoca a los símbolos de una unidad añorada, de unas heridas que no cierran. El artista le canta al valor, al coraje, a la entrega por los ideales. Mejor muerto que vencido, dice del pueblo ancestral y repite el artista, para anotarse en la lista de los derrotados con la certeza de que es la lista de la dignidad. El ataque a Paysandú (1864) fue una determinación golpista colonial, y miles de entrerrianos resistieron la arremetida allí, codo a codo con los demás orientales. La guerra al Paraguay (tras la destrucción de Paysandú) fue un genocidio, y miles de entrerrianos se opusieron con la pluma y con la deserción. Tenía que llegar este relato en versos para recordarnos que no pasó tanto tiempo, que el polvo no ha tapado aún por completo esas claves de nuestra emancipación trunca. Omar Peltzer pone su voz firme y su guitarra con acordes traídos de antes para un paseo por las inquietudes y los anhelos indígenas, federales, obreros, ecologistas, malvineros. El disco se escucha en otra dimensión si uno se empapa de historia regional, latinoamericanista, sin fronteras. “Soy cardenal entrerriano, montielero es mi cantar,/ y he compuesto la garganta pa’ cantarle al Paraguay”, dice la chamarrita-chamamé de Aldo Muñoz y Peltzer. “Chamarrita que acollara en fuerte abrazo de hermanos/ al puma blanco Jordán y al león Francisco Solano”, declara, y va evocando la unión del Abya yala (América) con Felipe Varela en Catamarca, la resistencia con Leandro Gómez en Paysandú. “l.os unitarios porteños, los floristas uruguayos,/ chupamedias de la reina se unieron con los macacos;/ se largaron en bandada como a cruzarlos de un trote/ a los que no tenían deudas con la inglesas Baring Brother./ Un sello de entrerrianía de hermandad y de respeto,/ ¡Muera Mitre!, y se desbanda en Basualdo y en Toledo./ Eran cuatro contra uno, y cinco años les costó…”. La letra no deja dudas, encaja en un universo cultural vivo en las grietas del sistema, del que se habla en las ruedas de mate, los fogones, las juntadas con guitarra y acordeón, y sobre el cual se calla en algunos actos llamados patrios, regalones del colonialismo. Esta es la Entre Ríos que el charrúa y el guaraní soñaron, que los federales soñaron, la Entre Ríos que en vez de ensalzar a los terratenientes se pregunta por los de abajo. No le cuesta nada a Omar Peltzer eslabonar las luchas antiguas y presentes, por eso la inclusión del grito obrero del gualeyo Omar Morel: “Pa’ los de abajo”. Linda versión, sin dudas. “Milonga dura porque estoy harto de mishiadura,/ que no le encuentren la punta al hilo./ De que haya pocos que tienen mucho y muchos poco,/ que va reñido con la moral”. Hacer memoria No hay localismo, no hay chovinismo, nada de eso. Toda esta obra transpira una rebelión desde las entrañas mismas de la historia y el espinal, y al alumbrar las gestas federales denuncia, por ahí sin decirlo, el curso de las historias más divulgadas que ningunean los sacrificios de la paisanada y se vuelven perdonavidas con el racismo y la colonialidad. En la misma línea, señala una deriva extractivista sin lugar para la familia. “Por un camino de espinas/ viene el canto popular/ con un grito en la garganta:/ paren ya de fumigar”, dice el artista en una polca propia. Omar Peltzer no desenfunda un filo sino unas cuerdas, para hacer memoria. Es otro acto de resistencia en paz, en un repertorio que no da tregua. “No me cabe en la cabeza cómo una tierra tan rica/ no puede dar a sus hijos lo poco que necesitan”, dice en la chamarrita de Carlos Santa María “Lo que el río se llevó”. Hay una sentida milonga titulada “1876”, con letra de Edgar Monteañares y música de Omar Peltzer y dedicada al historiador Guido Marengo, radicado en Oro Verde, con referencias a un José Pereyra, bravo guerrero jordanista. Un punteo nostálgico anticipa la tragedia, con centro en el paisano montando en pelo y al tranquito un tobiano clinudo, como saliendo del monte. Poncho con flecos blancos, clara la divisa, “y una pluma en el sombrero, insignia del entrerriano”. ¿Qué destino le esperaba a un Pereyra, emblema de las derrotas? “La mañana estaba clara, el sol danzaba en los cardos”, repite el cantor. Para quienes no están muy al tanto, habrá que memorar aquellas vivaqueadas fogoneadas por Fermín Chávez en arroyos insignes para decir que las derrotas no son para siempre, con el impulso de la siempre bien recordada Federación de entidades culturales tradicionalistas de Entre Ríos, Fecter, que cumple 40 años de vigencia por las artes nativas. En una rueda referida a la historia de la Fecter, con palabras de Esteban Larrosa, de Maciá, el cantor Guille Lugrín puso de relieve la determinación decolonial en la ciudad de Jubileo, donde “no hay ningún Roca, ningún Mitre” nombrando calles, y como estaba presente entre el público el cantor Delcio Arce le preguntó donde vivía: “Me da vergüenza decirte (respondió con ironía y orgullo), pero, perdón, vivo en la avenida Atahualpa Yupanqui entre Alfredo Zitarrosa y Julio Migno a cuatro de Linares Cardozo y a dos de Abelardo Dimotta”. La explicación fue interrumpida por un aplauso cerrado. Un ejemplo de la vigencia del sentimiento paisano de las comunidades, fuera de cánones. En esa charla, Esteban Larrosa estaba sentado ofreciendo algunos detalles de los comienzos de la Federación: “y en este camino, la Fecter tomó la parte de la historia: reivindicar a quien la historia oficial nunca reivindicó, (y aquí Larrosa sintió la necesidad de ponerse de pie con emoción, para seguir), a nuestra historia viviente que es el general blanco, Ricardo López Jordán. A los 170 años logramos hacerle una vivaqueada donde fue una de las últimas batallas que libró contra las fuerzas nacionales de Sarmiento, Roca y compañía; ahí, en la batalla de Don Gonzalo, estrenaron (los invasores) las ametralladoras Gatling, los fusiles Remington traídos de Estados Unidos, en contra de las tacuaras, los facones”. Entonces volvió a sentarse Larrosa, y vale apuntar la escena, para comprender el clima sin compartimentos, en que se despliega el arte de Omar Peltzer que en ese instante estaba al lado de Lugrín y Larrosa, y que ha sido presidente de la Federación por muchos años. Cuatro fieras El disco emociona. Mientras pasamos de una composición a la otra, nos preguntamos si sabe el mundo de estas comunidades dolientes que hoy mismo se sublevan con la Guerra al Paraguay, a siglo y medio, se enfurecen con los fusiles Remington, y se preguntan cómo es posible que el racismo prevalezca aún en nombres de calles, pueblos, con sus bronces vergonzantes, para que pase el criollaje por ahí y sienta el rigor de la derrota, para que pase el indígena y se ubique, como quiso el déspota: diez escalones abajo. “Al mejor soldau del mundo le lleguen mis alabanzas,/ que es el pueblo paraguayo, aquel de la Triple Alianza”, canta el panzaverde en un interminable pedido de perdón. Cientos de mujeres y hombres de este territorio reprochan el destierro en milonga, denuncian el desmonte en chamamé, putean en chamarrita a la Baring Brother y a sus súbditos. ¿No es el endeudamiento público de entonces el abismo de hoy? “Oh, capital de las artes: está garuando en París para encender la bohemia, pero esta garúa no es triste, es tan rebelde que aterra. Hay cuatro fieras que rugen en una jaula cirquera”, dice el poema de Aldo Muñoz, y lo acompañan unas cuerdas de Monteañares, en memoria de Vaimaca Perú, Senaqué, Tacuabé y Guyunusa, secuestrados en nuestros territorios para exhibirlos en Francia, en 1833, tras las rejas. La revolución artigueña es uno de los motivos de la obra de Omar Peltzer. En el tema titulado “1815” de Martín Arduas y Tabaré Echeverry, el paisano monta el overo en busca de los sueños de justicia e igualdad y los presiente enredados en el ibirapitá de Artigas, en Paraguay; y añade versos de Delio Panizza por “un pueblo sin esclavos y sin dueños”. Y qué decir de la huella-vidalita “A José Artigas” de Zitarrosa y Bonavita, y de la milonga “Señor de Montiel” de Aníbal Sampayo, bien conocidas. “No hay más huella, canejo, que la de Artigas, y jugate el pellejo cuando la sigas”. Canto cimarrón, confederal, montielero, el canto de Omar Peltzer; canto decolonial. Remozado amor “paraguayista y yerbócrata”, porfiado contra las fronteras inventadas, incapaz de dar guerra a un hermano. Dolido por la tala rasa, rebelde contra la desocupación. Rumbear entre el monte “Desde mi ‘Talita’ natal muy cerquita de la Encierra (Maciá) donde comienzan los montes entrerrianos y donde la Palma Caranday ‘eriza chuzas al viento’, traigo un sueño guitarrero, intimista como fueguito de matrero, que suele ser manso, pero se vuelve áspero, espinudo, arisco, cuando tocan a mi tierra y a mi pueblo. Desde las costas del arroyo Durazno aprendí a rumbear entre el monte, en el descampado o en tierra arada, siempre me gustó galopar contra el viento, en mi lucha por la educación pública y por la cultura popular, mestureao con el canto y la guitarra sin academia, de vuelo bajito, que no pretende otra cosa que ser un hilito de luz, sobre la historia mal contada intencionalmente, grito de rebeldía en el presente y el anhelo de un tiempo mejor, una ofrenda para mis hermanos, que trabajan, que sufren y que no pierden la esperanza que la taba se de vuelta y eche suerte”. Son palabras de Omar Peltzer en la presentación de la obra. Desde el Movimiento De Costa a Costa, el artista Guille Lugrín celebra la obra: “La derrota sólo se continúa con una subsiguiente para el que la sigue peleando. Ese es el mejor legado de Omar: la persistencia en el canto, luchador y entrerriano (si es que no son sinónimos). Él es payador, es lancero Jordanista, es yupanqui orillando el Gualeguay, es maestro de escuela técnica, abuelo y amigo. Es lo épico y lo cotidiano, es el ayer de Martín Fierro y el hoy de la lucha docente. Comprendió su tiempo porque entendió el pasado de los pueblos y hace de eso una canción para que cantemos todos y todas; Omar Peltzer rompe 15 años de sequía discográfica y quienes venimos detrás, lo celebramos”. El disco promete una segunda entrega. “Terminamos una obra dedicada íntegramente a Aldo Muñoz, con artistas invitados que han musicalizado temas de Aldo, se llama ‘El último lancero’, y participan Carlos Santa María, Ariel Maidana, el turco Abdala, Miguel Ramírez... entre otros y muchos poemas no editados ni grabados de Aldo. Pronto estará el disco físico y digital”, nos comentó Omar Peltzer. La entrerrianía, cumplida. Largo sería detallar la vida profesional docente y artística de Omar Peltzer. Baste decir que durante tres décadas se dedicó a la formación de técnicos electromecánicos y a la capacitación profesional como instructor en instalaciones eléctricas domiciliarias, industriales y electricidad del automotor. En esas disciplinas ocupó cargos importantes en la educación de la provincia, siempre acompañando a las escuelas técnicas y agrarias. También ha ejercido funciones de promoción cultural en la municipalidad de Rosario del Tala, a la par de sus aportes al cancionero regional. (*): publicado en Uno Entre Ríos.

Ver noticia original