19/11/2025 23:39

19/11/2025 23:38

19/11/2025 23:36

19/11/2025 23:34

19/11/2025 23:34

19/11/2025 23:34

19/11/2025 23:34

19/11/2025 23:34

19/11/2025 23:31

19/11/2025 23:30

» El Ciudadano

Fecha: 19/11/2025 21:50

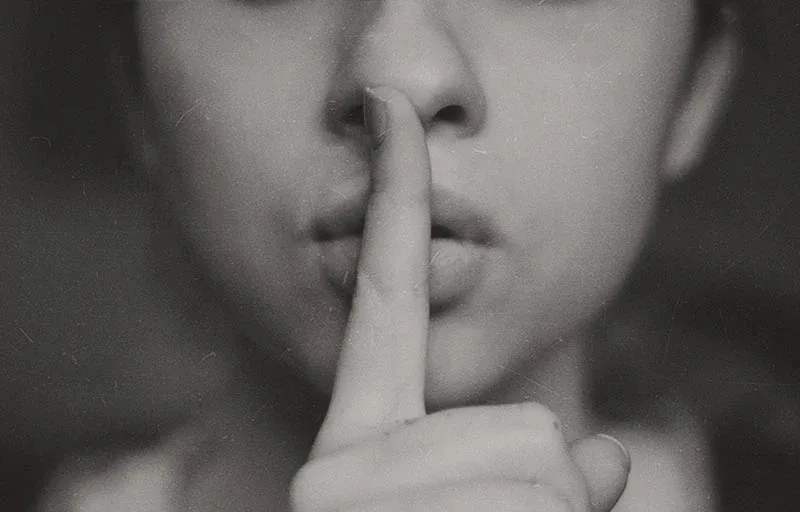

El silencio puede verse como prudencia o como renuncia. Cuando alguien elige callar para evitar conflictos, no siempre está de acuerdo: a veces solo está administrando energía, tiempo o jerarquías. La ausencia de respuesta dice algo, aunque no diga todo. Hay contextos donde hablar tiene costos altos: reuniones tensas, chats saturados, vínculos atravesados por asimetrías. Callar orienta la atención hacia lo urgente o preserva una relación que podría dañarse con una discusión en caliente. Es un freno, no necesariamente una claudicación. También hay estilos aprendidos. En algunas familias o trabajos, el “mejor no digas nada” se convirtió en regla de supervivencia. Esa pauta protege en el corto plazo pero, según Harvard Business Review, postergar o evitar conversaciones importantes erosiona la confianza y genera malentendidos; conviene preparar el encuadre y objetivos. Por último, el silencio puede ser táctica o síntoma. Táctica cuando se elige con criterio y se compensa con otros canales de diálogo; síntoma cuando se vuelve automático, por miedo, culpa o cansancio. Distinguir entre ambas cosas cambia la calidad de los vínculos. Leer y usar el silencio sin que dañe el vínculo El silencio no es un vacío: es un mensaje. Interpretarlo -y decidir cuándo hablar- requiere contexto, timing y cuidados. No h Estas claves ayudan a entender qué puede significar y cómo moverlo hacia conversaciones más honestas. Gestión de energía: callar ahorra recursos cuando el tema no es estratégico o el interlocutor no está disponible para escuchar. Eficacia, no evasión. Prevención de escaladas: ante discusiones que suben de tono, el silencio corta combustible. Sirve si luego se propone un momento específico para retomar. Asimetrías y poder: en vínculos con desigualdad (jefes, figuras familiares) el silencio protege de represalias. Conviene buscar canales formales o aliados para expresar lo necesario. Hiperadaptación: si el silencio es automático, puede señalar miedo al rechazo o necesidad excesiva de aprobación. El costo es invisibilizar necesidades propias. Acuerdo tácito o indiferencia: no hablar puede leerse como “me da lo mismo”. Si no quieres ese efecto, aclara: “No respondo ahora para no escalar; retomemos tal día”. Tiempo para pensar: postergar la respuesta permite ordenar ideas y data. Es útil en temas complejos, pero peligroso si se vuelve excusa para no decidir nunca. Cultura y contexto: equipos o familias con “alta emocionalidad” demandan pausas; otras, con “baja emocionalidad”, interpretan silencio como desinterés. Alinear códigos evita choques. Límites sanos: callar es válido si protege integridad o descanso. La clave es que haya un límite explícito: “Este tema ahora no; lo hablamos mañana”. Evidencia no verbal: la postura, los gestos y el retiro físico comunican. Si buscas neutralidad, acompaña el silencio con lenguaje corporal abierto. Acumulación y factura diferida: el silencio crónico acumula deuda emocional. Aparece luego en pasivo-agresividad o explosiones. Señal de que faltan espacios de conversación. Reencuadre de objetivos: pregúntate qué buscas: ¿ganar la discusión, cuidar el vínculo, resolver un problema, preservar tu empleo? El objetivo guía si callar, pausar o hablar.

Ver noticia original