11/11/2025 16:23

11/11/2025 16:14

11/11/2025 16:13

11/11/2025 16:12

11/11/2025 16:12

11/11/2025 16:12

11/11/2025 16:12

11/11/2025 16:12

11/11/2025 16:12

11/11/2025 16:12

» El Ciudadano

Fecha: 11/11/2025 13:28

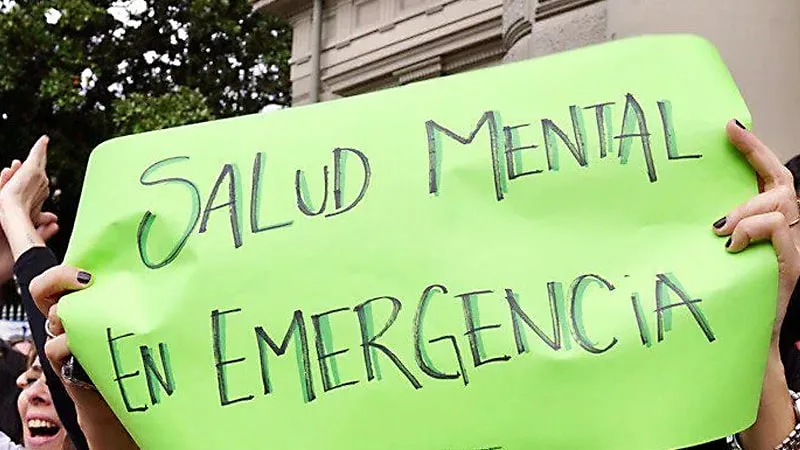

El proyecto de Ley de Presupuesto 2026, presentado por el Ejecutivo Nacional, desfinancia la Actividad de “Apoyo y Promoción de la Salud Mental” del Programa 42 de Prevención y Tratamiento de Patologías Específicas. Es la única línea del Ministerio de Salud de la Nación destinada a implementar la Ley de Salud Mental y a fortalecer los abordajes comunitarios. No es un hecho aislado. El desfinanciamiento se suma al ataque al Hospital Garrahan, al Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte y a las políticas para personas con discapacidad. Un relevamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) indica que los niveles de inversión estatal para esta política cayeron abruptamente en 2016 y nunca se recuperaron. De aprobarse este presupuesto, el año próximo contaría con apenas 48 millones de pesos, lo que implica una reducción del 91,53% respecto de los recursos vigentes para el año en curso (de los cuales, hasta la fecha, solo se ejecutó un 30,75%). Celina Pochettino preside el Centro de Estudios Salud Mental Memoria y Transformación y fue directora de Salud Mental en la gestión de Omar Perotti del gobierno provincial. En diálogo con El Ciudadano, explica: “Asistimos a una situación de ataque generalizado de la esfera público-estatal”. Agrega: “Vemos con preocupación estos dos años de gobierno de extrema derecha, cuyo saldo impacta en la salud mental de la población porque afecta directamente las condiciones materiales de existencia”. Al respecto, alude a la imposibilidad de tener trabajos dignos, a las dificultades para llegar a fin de mes o a la necesidad de tener múltiples trabajos para poder subsistir. Citando el concepto de “implosión” de los sociólogos Ignacio Gago y Leandro Barttolotta, afirma: “Vemos vidas implosionando y sufrimientos generalizados”. «No es fácil sostener una vida fuera del manicomio si no hay una política pública que acompañe» Karen Krenz es residente del Hospital Nacional Laura Bonaparte. El 4 de octubre de 2024, las y los trabajadores resistieron al cierre del hospital, de referencia nacional en atención de la salud mental y de situaciones de consumos problemáticos de sustancias. En enero pasado, 200 de sus trabajadoras y trabajadores fueron despedidos. Hoy el equipo de salud funciona “a media máquina”, en palabras de Krenz, porque a los despidos se suma que no se habilitaron ingresos para nuevos residentes. También impactan las renuncias. “Hay muchos profesionales que renuncia porque el salario es ínfimo para las horas de trabajo y la exposición que requiere, porque trabajamos con problemas de salud mental muy graves”, relata. Relata que las consultas más frecuentes en el hospital están motivadas por el consumo problemático de sustancias y, en muchos casos, provienen de personas que están en situación de calle, donde el consumo aparece como un recurso de supervivencia. En los consultores se registran también crisis de angustia, ansiedad, depresión. “Mucho de lo que se habla en las consultas tiene que ver con la situación socioeconómica del país”, afirma. Y añade: “Se trabaja con una población que se encuentra en una situación de vulnerabilidad muy alta. El acceso al trabajo es difícil o imposible”. Además, se incrementan las consultas de personas que se quedan sin empleo, y por lo tanto, sin obra social y acuden a un hospital público cada vez más desfinanciado. “Necesitamos que el gobierno nacional deje de atacar a la Ley Nacional de Salud Mental y que empiece a financiar a los hospitales públicos. Que deje de atacar a la salud pública en general, a la salud mental en particular y a las residencias que trabajan en salud mental”, reclama la profesional. La Ley de Salud Mental, sancionada en 2010, fue una conquista en términos de romper con la lógica de los manicomios como único destino posible para quien sufre un padecimiento en salud mental. “La manicomialización de las personas con padecimientos mentales no resuelve el padecimiento, sino que genera lógicas de encierro, de segregación y de discriminación y no favorece ningún proceso saludable”, advierte Krenz. Para eso, la norma establece políticas y dispositivos que contribuyan a la autonomía de la persona que consulta. Pero esas medidas requieren presupuesto. “No es fácil salir del manicomio y sostener una vida por fuera del manicomio si no hay una política pública que acompañe a esas personas. Entonces es muy probable que se recaiga en otro tipo de padecimientos mentales”, explica. Síntomas de época En 2024, el Ministerio de Seguridad publicó un informe que incluye estadísticas nacionales sobre suicidios. El mismo advirtió que, en ese año, se registró el número más alto de suicidios desde 2000 a la fecha (4.249). El 71% afectó a varones y el 65% a mujeres. Según la Organización Panamericana de la Salud, si bien los varones presentan tasas más elevadas (14,7 por cada 100.000 habitantes, frente a 4 por cada 100.000), el aumento fue más pronunciado en mujeres (un 23% desde 2000, frente a 14,4% en hombres). Los intentos de suicidio también fueron casi cinco veces más frecuentes en mujeres. Según el Ministerio de Salud de la Nación, entre las niñas y mujeres de 10 a 19 años, por primera vez en 2023, el suicidio se convirtió en la primera causa de muerte. Superó a los tumores y a los accidentes. Para los varones de 10 a 19 años, el suicidio constituye la segunda causa de muerte, solo después de los accidentes. Entre los varones de 20 a 29 años, el número de suicidios es mayor que en el período de 10 a 19 años, mostrando una tendencia creciente con la edad. Sobre la salud mental en las juventudes, Pochettino indica: “Ubicamos la crisis vital que implica la adolescencia, por la modificación del cuerpo, por la crisis de la identidad. Y estamos en una época de aparente hiperconexión, pero de mucha desconexión del otro, de las personas, de las redes de afecto, de los padres. Hace falta disputar a los entornos virtuales y precarios (consumos, apuestas on line, soledades) con entornos afectivos y cuidados”. Y añade: “Es un especial momento para prestar atención, para repensar cómo acompañar a las juventudes”. Según la profesional, otra característica de esta época es la prontitud para dar diagnósticos. “Y nos olvidamos de preguntar qué le pasa a alguien que está encerrado, aislado, callado, triste”, advierte. El retroceso en materia de derechos y de conquistas sociales impacta negativamente en el ánimo social. “Sin duda esta es una época de duelo y de angustia. La precarización de las condiciones de existencia, que no lleguemos a fin de mes o que hagan falta múltiples trabajos hace que se recorten los espacios del ocio. Todo eso afecta también los nuestros espacios de organización, comunitarios, de encuentro”, asegura. Agrega la importancia de la perspectiva de género, de infancias y de juventudes en los abordajes. El cansancio, para Pochettino, es otro síntoma de esta época. “Tenemos que inventar formas de descansar, contando con otros; reinventar los modos de encontrarnos porque no hay salida individual”, propone. Romper el aislamiento “No hay salud sin salud mental”, define Pochettino. “El decidido ataque a los derechos repercute en en la crisis de la salud mental en la que estamos”, contextualiza. La profesional explica que, tras la pandemia, se generalizó la posibilidad de hablar de nuestras emociones, de las consecuencias de los encierros, de los sufrimientos. “Pero cuando hablamos de salud mental nos podemos referir al sistema de salud, a las políticas públicas y a los padecimientos subjetivos. Y en esta época la salida que aparece reforzada es la responsabilización individual: responsabilizar a las personas de sus propios sufrimientos. Y ahí quedamos en el reforzamiento de las soledades”. Consultada sobre el rol de las redes sociales, considera: “Las redes sociales pueden ser puestas al servicio de la comunidad. Pero vemos una proliferación del discurso individualista, que es consecuente con el Estado corriéndose la garantía de los derechos o del apoyo cuando las condiciones de vida no son dignas”. “Hoy existe una perspectiva no solo individualista, sino del orden de los encierros, que sigue proponiendo la internación como salida y la medicalización de las vidas”, observa. A modo de propuesta, subraya: “La salud mental tiene que ser una agenda de todas y todos. Tiene que ser una agenda de los ministerios de salud nacional, provinciales, de los de los ámbitos municipales, pero también de las organizaciones sociales. Tiene que ser una agenda colectiva porque la salida no es en soledad”. Desde el Centro de Estudios Salud Mental Memoria y Transformación transitan ese camino de “hacer en comunidad“. La alusión a la memoria en el nombre refiere a la necesidad de hacer memoria respecto a los derechos conquistados que hoy son atacados. “Nos parece fundamental hacer memoria para transformar“, señala su directora. El Hospital Laura Bonaparte en crisis El Hospital Laura Bonaparte depende directamente del Ministerio de Salud de la Nación y es una referencia a nivel nacional en materia de salud mental. Cuenta con una línea telefónica de atención gratuita que funciona para todo el país. Pero hoy no cuenta con la misma cantidad de profesionales y el servicio mermó en su calidad. La internación y la guardia funcionan también a media máquina. El nosocomio ofrecía formación a profesionales, pero esa línea también cuenta con muchas menos manos que antes. En agosto, las y los trabajadores tuvieron que organizar un ruidazo para que el Ministerio de Salud compre los medicamentos que faltaban. A eso se suma la falta de convocatoria a nuevas residencias. A mediano plazo, implica el fin de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (Risam), un ámbito pionero a nivel nacional. En él, especialistas de diversas disciplinas atienden en equipo a quienes llegan con un padecimiento en salud mental. A largo plazo implica que el hospital deje de formar profesionales en la atención interdisciplinaria. Y subraya que esa forma de atención se aprende con la práctica. “El principal impacto es la ausencia de residentes en el dispositivo de guardia del hospital. La guardia, que ya está bastante mermada por los 200 despidos, ahora cuenta con menos profesionales porque tampoco hay residentes”, dice Krenz. Por otro lado, a los profesionales que finalizan la residencia, no se les están otorgando los títulos desde el Ministerio de Salud. “Cuando inician el proceso para el título, se lo rechazan. Hay compañeros que están hace ya más de un año intentando tener su título”, describe. En la provincia Pochettino ve con expectativa que el Ministerio de Salud de la provincia sostenga el Plan Provincial de Salud Mental, generado en la gestión anterior. “Pero vemos que faltan muchos pasos para su implementación”, advierte. También señala la importancia de que se publiquen datos estadísticos sobre salud mental en Santa Fe, especialmente acerca de las tasas de suicidio. Y además conocer el presupuesto asignado al área. El Plan de Salud Mental propone la creación de centros territoriales cercanos a la comunidad y el definitivo cierre de los manicomios. Pero la entrevistada matiza: “Cerrar los manicomios públicos y privados no implica achicamiento, sino abrir nuevos servicios”. Agrega la preocupación sobre las medidas del Ministerio de Seguridad en torno al uso de las pistolas taser y su eventual uso en personas que atraviesan una crisis subjetiva. “Nos preocupa que esas sean las respuestas que aparecen y no cómo multiplicar los espacios de cuidado y los servicios accesibles a la comunidad“.

Ver noticia original