26/10/2025 11:16

26/10/2025 11:16

26/10/2025 11:15

26/10/2025 11:15

26/10/2025 11:14

26/10/2025 11:14

26/10/2025 11:14

26/10/2025 11:13

26/10/2025 11:13

26/10/2025 11:12

» El Ciudadano

Fecha: 26/10/2025 08:15

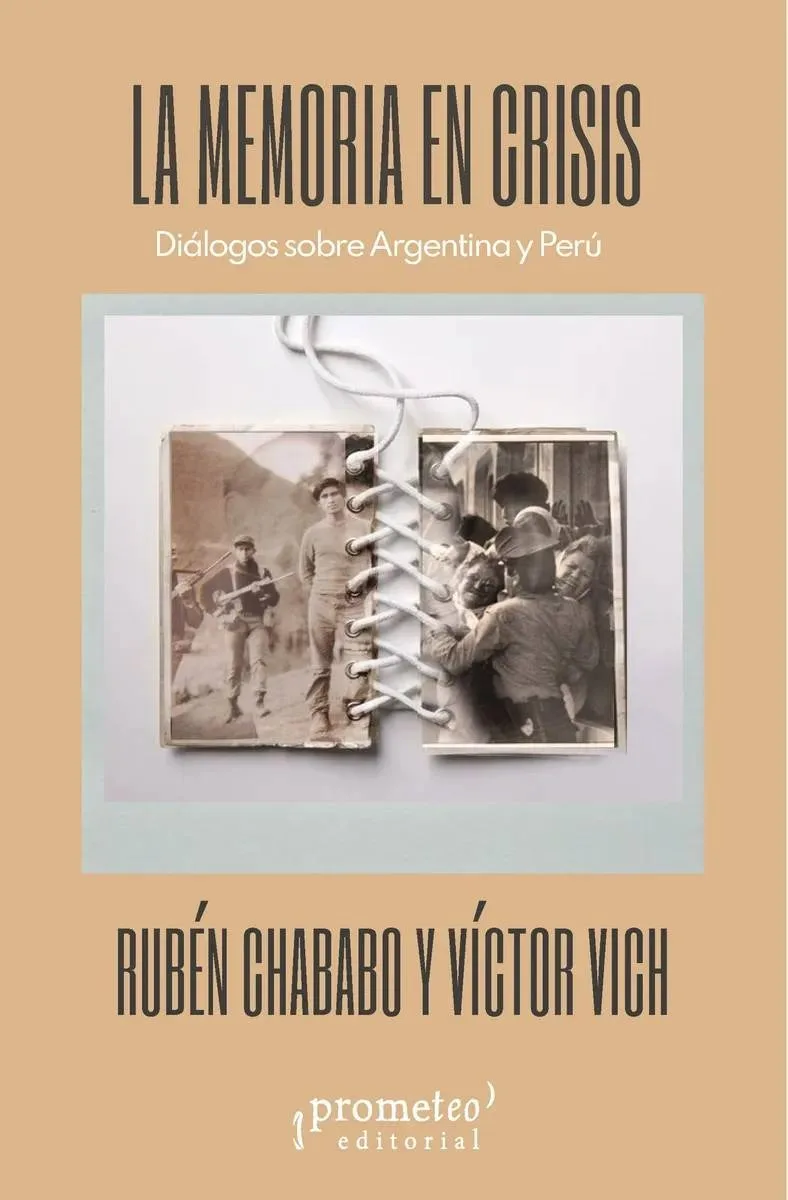

Del diálogo establecido a través de correos electrónicos a lo largo de dos años entre los docentes e investigadores Rubén Chababo y Víctor Vich concluyó en el libro La Memoria en crisis. Diálogos sobre Argentina y Perú (Ediciones Prometeo), el cual estuvo presente en la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025. En esta suerte de intercambio los autores ponen en tensión y debate momentos de las historias recientes de Argentina y de Perú a modo de disparador para reflexionar acerca de la construcción actual y de los procesos democráticos de ambos países. La voz de Vich, que habla desde Lima, y la de Chababo desde Rosario, interpelan y reflexionan sobre las violencias políticas que atravesaron a la Argentina y a Perú en su historia reciente, con el fin de abrir un camino que ayude a profundizar acerca de las diferencias, el devenir democrático y las formas de reconstruir la memoria que marcaron a ambos países. — ¿Cómo es que este intercambio de correos toma la forma final de un libro? En realidad el libro puede ser visto como el corolario o la continuidad de tantos diálogos que hemos mantenido a lo largo de los últimos años y que tenían como centro de interés nuestros interrogantes en torno a la memoria, al lugar de la memoria, pero también a cómo impactaron los pasados de violencia que caracterizaron la vida de nuestros respectivos países en las últimas décadas. Lo que originalmente fue una práctica “presencial”, en especial en cada uno de los viajes que Victor (Vich) a Rosario cuando era invitado a dictar cursos y Seminarios a nuestra Universidad, luego se proyectó a un intercambio epistolar que es el que finalmente adquirió la forma de libro. Pensamos que esas reflexiones, ese contrapunto entre dos realidades por momentos tan disímiles, pero en algunos casos con rasgos comunes, podían ser de utilidad para el desafío de intentar entender no solo lo que nos ha pasado, sino en qué lugar hoy, como sociedades, estamos. — Al hablar sobre las distintas formas de violencia en las sociedades Eduardo Jozami decía que había que analizar ese fenómeno teniendo en cuenta contextos políticos, culturales y sociales, e incluso que las formas de violencia iban cambiando según pasaban los años. A grandes rasgos, es un poco lo que intentan abordar en este libro… Sí, no sólo la violencia, sino todo acontecimiento histórico, a la hora de ser narrado, pensado, exigen ser ubicado en un contexto. Los hechos no tienen lugar en medio de la nada, sino que se inscriben en una sintaxis, social, económica y política. No reconocerla, es un modo de banalizar la historia. Los contextos nos ayudan a entender cómo y por qué ocurrieron algunas cosas, por qué algunos actuaron de éste u otro modo, pero eso no implica justificarlas. Los hechos de violencia, y en especial a los que hace referencia Eduardo Jozami, son los que llamamos de “violencia revolucionaria”, entendidos estos como esas acciones llevadas adelante por los grupos armados en “respuesta” a las violencias desplegadas por el Estado. Bueno pues, existe una poderosa discusión abierta desde los mismos años sesenta acerca de esto, cuando la emergencia revolucionaria recorría el continente latinoamericano y tenían lugar en África y Asia las luchas de descolonización, acerca de esto, de los fines y de los medios, de cómo alcanzar la “justa causa”, pero también de las consecuencias que las acciones revolucionarias tuvieron en muchos casos, no solo para quienes las impulsaban sino también para quienes buscaban beneficiar con esas acciones. Condenarlas de plano sin reponer el espesor histórico en el que ellas tuvieron lugar, las situaciones agónicas que vivían algunas de esas sociedades, o por el contrario, ensalzarlas acríticamente, ninguna de esas dos opciones contribuye seriamente ni a entender lo que sucedió ni mucho menos a extraer lecciones del pasado. — ¿Qué diferencias abrazan a la Argentina y al Perú en su pasado reciente? Cuando fuimos construyendo nuestro libro fuimos confirmando que nuestros países están marcados por grandes diferencias, tanto sea por las características que asumieron sus regímenes autoritarios, su composición social y cultural, las características que asumió la violencia “desde abajo”, por llamarlo de algún modo, y además por las formas que asumieron los procesos transicionales en ambos países. Recordemos que en el caso peruano, el fenómeno de Sendero Luminoso es incomparable con cualquiera de los movimientos y agrupaciones insurgentes del resto de América latina, la dimensión mesiánica de su prédica, y trágica de sus acciones que en gran medida tuvieron a la sociedad civil como objetivo, no tiene parangón con nuestros movimientos armados, en nada. Y a su vez, fue en democracia, bajo un gobierno como el de Alberto Fujimori, elegido por las urnas, que allí se combatió a Sendero, violando, esa administración política, absolutamente todos los principios y valores de la dignidad humana. Nada semejante ocurrió aquí. Esa violencia extrema del campo estatal – ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas de personas, tortura, persecución política, – nosotros la experimentamos fundamentalmente bajo dictadura. Por lo demás, entre tantos otros demás, Argentina construyó, con sus altos y bajos, un proceso de justicia en respuesta a la graves violaciones a los derechos humanos que es de carácter referencial. El juicio a las juntas es uno de esos puntos o referencias insoslayable para el estudio de cómo un país pudo enfrentar democráticamente y bajo el amparo absoluto de la ley civil, un pasado de carácter criminal. — ¿Cómo impacta en las sociedades actuales de Perú y Argentina la manera en que han podido (o sabido) abordar todo aquello relacionado con la memoria? Justamente esa es una pregunta que nos hacemos a lo largo de este diálogo, un interrogante que acicateó poderosamente nuestras conversaciones. Y no tenemos respuestas concluyentes. Tanto peruanos como argentinos, por caminos diversos, nos hemos abocado a la construcción de políticas memoriales plasmadas en proyectos muy diversos, tratando de que el mandato del Nunca Más fuera asumido como irrenunciable. Nuestro país, en particular, y su poderoso movimiento de Derechos humanos, cumplieron un rol muy importante en esto. Eso es innegable. Sin embargo, parece que no ha sido del todo eficaz o suficiente porque hoy asistimos a la emergencia de actores y discursos que buscan y hasta logran minar esa construcción, poniendo en cuestión nada más ni nada menos que la idea misma de democracia, atacando sus principios fundantes, reivindicando impunemente acciones criminales cometidas por el Estado que creíamos que merecían una condena absoluta. No significa esto que lo construido haya sido en vano, en absoluto, pero los embates que hoy sufrimos en ambos países, ponen en evidencia la fragilidad de los consensos que muchos creíamos conquistados. Y eso nos obliga a asumir que la tarea por la memoria y la defensa de los derechos humanos debe seguir ocupando un lugar privilegiado en nuestras agendas, aún sabiendo que nuestras clases dirigentes prefieren darle la espalda – o dejarlos elegantemente relegados “al ceremonial y protocolo”- , y que no podemos, por una deuda ética con los humillados y los ausentes del pasado, pero también por nuestro presente y futuro, arrojar al abandono esa prédica.

Ver noticia original