21/09/2025 17:23

21/09/2025 17:23

21/09/2025 17:23

21/09/2025 17:22

21/09/2025 17:22

21/09/2025 17:21

21/09/2025 17:21

21/09/2025 17:21

21/09/2025 17:20

21/09/2025 17:20

Parana » Uno

Fecha: 21/09/2025 15:52

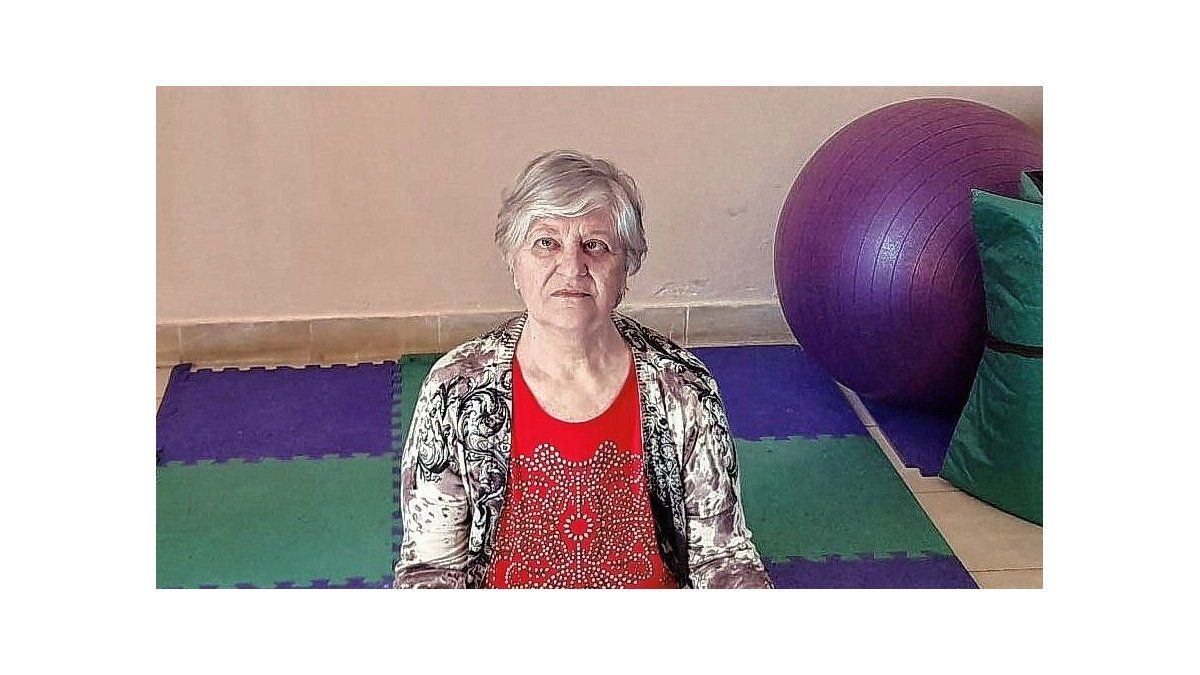

Entrevista con Marta Aguilar, instructora de yoga y facilitadora de biodanza. "Hay que ponerse en movimiento con lo que sea, todavía es gratis" expresó. La facilitadora de biodanza Marta Aguilar explicó la conexión entre movimiento, expresión y emociones, a la vez que destacó su importancia con relación al bienestar físico y mental. “Todos tenemos potenciales, pero a medida que nos educamos y pasamos por las instituciones nos reprimimos y achicamos”, enfatizó la también operadora en psicología social. —En Paraná; mis padres vivían en calle Salta pero desde los tres años a los 18 viví en los dos primeros edificios de familia de Paraná, de calle Irigoyen, frente a la placita Sáenz Peña. —¿Cómo era la zona por entonces? —Muy verde, con casas bajas; la calle Carbó todavía no estaba asfaltada y recuerdo la inauguración del asfalto. Detrás de la manzana de los dos edificios estaba abandonado un viejo hospital, que en siglos anteriores fue un lugar donde Urquiza se reunía con sus tropas y llegaban carruajes. Nos metíamos a jugar ahí y en los sótanos de la Iglesia del Sagrado Corazón. Iba a la Escuela Mercedarias y al Club Echagüe. —¿A qué más jugabas? —A que éramos antropólogos y descubríamos huesos y hierros, a la ronda, la cachada y las escondidas. —¿Qué actividad laboral desarrollaban tus padres? —Mi papá era bancario y maestro en una escuela nocturna y en la base aérea, y llegó a tener tres trabajos, ya que en una época trabajó en el bazar Galperín. Mi mamá era ama de casa pero tuvo una voluntad extraordinaria para estudiar de grande inglés y dio clases. Mi hermano más chico hablaba mitad en castellano y mitad en inglés. A ella le atraía Inglaterra pero era dramático porque mi papá hablaba de “los piratas ingleses”. Yo era muy rebelde, así que me mandó a estudiar con un inglés, aprendí a hablar pero jamás la gramática. —¿Leías? —Sí, porque mi papá tenía una hermosa biblioteca. Sacaba los que estaban en la parte más alta porque eran los que no podían leer los niños. A los seis años descubrieron que tenía una miopía bastante alta y a los 18 años perdí la visión del ojo izquierdo. Mis padres decidieron que tenía que estudiar y nunca aprendí a coser un botón ni otras cuestiones domésticas. —¿Algún libro influyente? —Crimen y castigo, de Dostoievsky, que leí con una linternita debajo de la cama a los doce años. Lo leí tres veces. Luego me compraron una buena lámpara. También leí sobre la vida de Toulouse-Lautrec y cuando fui adolescente fueron lecturas de lo latinoamericano. —¿Materias predilectas? —Literatura. Siempre me gustó estudiar, pero no tengo buenos recuerdos de la secundaria, porque fue durísima y me costó bastante. Lo intelectual y el yoga —¿Sentías una vocación? —No; el mandato era estudiar en la facultad. Me recibí en la Escuela Normal en 1976 y muchos compañeros desaparecieron. Quería estudiar Psicología pero el día que me inscribí pusieron una bomba en la facultad, así que cerró por varios años. Entonces estudié Enfermería, con muchas dificultades por la visión, y cuando mis profesores se enteraron, consideraron que no podía recibirme. Un profesor de Oftalmología me defendió pero igual me faltó una materia, por otras dificultades. Trabajé en el Sanatorio del Niño pero no pude seguir, por las operaciones en los ojos y cuestiones familiares. —¿Desarrollaste alguna afición? —A los 16 años comencé y descubrí el mundo del yoga, con una profesora venida de Corea del Norte, a los 18 con Susana Leonhardt y luego me formé con ella. También estudié Psicología Social luego de que tuve a mis tres hijos y comencé a militar en el feminismo. Psicología Social fue un sufrimiento porque su esencia no me gustaba mucho, aunque rescaté el encuadre de trabajo, aplicable a otros campos. —¿Por qué te iniciaste en el yoga? —No lo sé; me faltaba algo porque todo era muy intelectual. Mis problemas de visión eran peores y entonces en un momento decidí parar con la intelectualidad y hacer algo físico, por lo cual comencé la escuela de yoga y luego biodanza, aprehendiendo el cuerpo con los años. —¿Qué puntos de contacto encontraste entre ambas? —Son diferentes. La unión es la palabra “unión”. Yoga significa unión y en biodanza se busca la integración más allá del sentir, pensar y del hacer, se buscan los instintos y las emociones. Es una integración afectiva muy importante y lo que más me impacta es que no se analiza, más allá de los muchos fundamentos científicos que tiene por venir de la Biología. El yoga es individual, aunque también tiene una parte emocional, porque me encuentro conmigo. Movimiento, emoción y expresiones —¿Cómo descubriste la biodanza? —Todavía militaba en el movimiento de mujeres, hicimos un encuentro en una escuela de Santa Fe, escuchamos una música preciosa, espiamos y había chicas haciendo rondas y acariciándose el pelo. Le dijimos que no sabíamos lo que era pero que queríamos que viniera a Paraná, fue la primera profesora que vino acá, comenzamos y sigo hasta hoy. —¿Cuáles fueron los cambios en cuanto al cuerpo al transcurrir la práctica? —Con biodanza fue rotundo, por la alegría de reconectar con la vitalidad y moverme. Me sentía poco vital, muy seria y quieta, pero no era así, porque descubrí que tenía mis modos de moverme, caminar y expresarme. Dando clases de yoga descubrí que cada persona es singular, puede hacer algunas cosas y otras no, y que es importante que se encuentre con su cuerpo, no desde afuera y exigiendo una postura. Me volví muy poco ortodoxa del Hatha Yoga, en el cual me formé, e introduje movimientos de Feldenkrais, eutonía, tai chi y biodanza, siempre respetando el espíritu del yoga, que es la unión y el trabajo con la energía. —¿Cuál es el límite para que, en ese sentido, no se desnaturalice su esencia? —Hay que dar clases para cada persona en particular, que es única, y ver qué puede hacer y qué no. Cuando me formé tenía treinta y pico de años y Susana (Leonhardt) estaría horrorizada, pero todo evoluciona. Estamos en occidente y Latinoamérica, y no somos yoguis hindúes. —¿Qué es el movimiento? —Es la respuesta. Cada cosa que nos pasa y pregunta que hacemos, tenemos que responder con el movimiento, desde un dolor hasta proyectos que tenemos. A veces también es “me quedo”, espero y después me muevo, cuando veo que puedo y es más ameno. Comencé en un gimnasio y me resultó terrible porque tuve que hacer pesas, cuando toda mi vida le dije a mis alumnas que no tiene que doler, salvo molestar un poquito. Una alumna decía “me duele pero es un dolor lindo”. Me río con eso porque es una muy buena definición, ya que es el músculo y la articulación trabajando, pero no un dolor que te deja tirado. —¿Continuaste practicando ambas disciplinas? —Sí; hice diez años de biodanza como alumna, luego se abrió la escuela. Represión y potenciales —¿Cuál es la clave del sistema? —La unión de la música con el movimiento y el encuentro entre las personas, lo cual trabaja para poder expresar lo que Rolando Toro, su creador, les decía los potenciales. Todos los tenemos pero a medida que nos educamos y pasamos por las instituciones nos reprimimos y achicamos. Te dije que como no veía no me enseñaron a hacer cosas con las manos, lo creí y aún creo que no sé hacer nada con las manos. Se mete en tus creencias y es bastante difícil de sacar, hasta que, bailando en biodanza, se lo puede hacer, mientras que el grupo sirve de contención. —¿Cuál es la estructura que más limita los potenciales? —Socialmente, la escuela y la educación reprimen bastante y no permiten la expresión. Mi hijo en la escuela primaria tuvo un maestro que me decía que no lo mande a dibujo porque dibujaba divino. A veces te salvás porque encontrás este tipo de docentes. —¿Qué desaprendiste? —Lo de no poder moverme y lo de no hacer. No sé si alguien en la escuela primaria alguna vez o en mi casa me dijo que me quedara quieta, pero lo tenía incorporado. Porque ser una nena buena era estar sentada y quieta. Yo era terrible y sólo tenía cara de buena. —¿Un momento? —Me costaba mucho jugar en biodanza, hasta que un día haciendo el juego del ridículo, en el cual otro te imita, a pesar de que me costaba, veo que lo que hacía la persona que era mi espejo, era maravilloso. Comencé a reírme a carcajadas y eso soltó algo dentro de mí. De ahí en más fue un proceso enorme. —¿Otro desaprendizaje? —Hay una danza que es como un vuelo, en la cual el objetivo es desplegar las alas y tener una visión de altura. Con los ojos cerrados vi, trascendentalmente, el futuro, saliendo de mis cadenas y represiones. —¿Sanaste o curaste algo? —Sí, básicamente la expresión; sigo aprendiendo en cuanto a la palabra para trabajar mi chakra de la garganta, para decir la verdad, lo cual es todo un aprendizaje. Hace poco hablé con un chico que salió de las adicciones y me dijo “no miento más, ni a mí ni a nadie, digo la verdad”. Fue muy impactante porque, a veces, por ser… —Políticamente correcto. —Exacto, por ser diplomático no se dice la verdad. Lo estoy aprendiendo. Después de pasar por el proceso de lo corporal y cero análisis, luego de que todo fuera analizable, la palabra vuelve a ser importante. Espacios, caminata y endorfinas —¿Una recomendación para comenzar a integrar mente, cuerpo y emociones? —Les daría una clase de biodanza porque es lo más fuerte que he hecho, además de constelaciones familiares, Gestalt, biodescodificación y tarot. De inmediato te pone en acción, como cuando comenzás a caminar y tus endorfinas generan un estado de mejoría. Hay que ponerse en acción con lo que sea ya que, todavía, caminar es gratis. Vivimos en una ciudad donde todavía hay barrios y tenemos el parque, así que se puede caminar por debajo de los árboles. Hay que caminar por el barrio, observar y recuperar el asombro. —¿Qué te reportaron esas otras disciplinas? —Me inclino hacia las emociones, ya que nos pegan en el cuerpo y afectan, si no las sacamos. Tuve cáncer de mama y me operaron. Fue un impacto grande al darme cuenta de cómo las emociones te pueden enfermar o sanar. Primero estudié sola y cuando tuve la oportunidad estudié biodescodificación, al igual que testeos musculares, que se deriva de la kinesiología y también trabaja con las emociones. —¿Qué observaste en Paraná, psicosocialmente hablando, al volver luego de nueve años? —Vivo en un barrio porque no me bancaba los ruidos del centro y hay muchos edificios, para mi gusto. Tenía la idea de que Paraná terminaba por avenida Don Bosco al final y ahora seguís y seguís. Al igual que por Avenida de las Américas, al final, seguís y llegás a Oro Verde y es una sola cosa. Encontré gente durmiendo en calle Corrientes. Recién ahora estoy tomando conciencia de las cosas que hay, aunque no estoy al tanto de muchas movidas artísticas y relacionadas con la defensa del medio ambiente. —¿En qué espacios son las clases? —Biodanza en Esencia, calle Ballesteros 245, los miércoles, de 16 a 18, y yoga en mi domicilio, calle Tomás Luna, casa 8 de barrio Pecifa II. —¿Publicás contenidos en las redes? —No; mi teléfono es 156986341. “Me discriminaron quienes eran compañeras feministas” Aguilar, quien comenzó a militar en el feminismo en 1989, recordó la discriminación sufrida dentro de su propia agrupación, Mujeres Tramando. “Era el piso que me sostenía y no estuvo más”, añadió y admitió sus propios errores. —¿El trabajo físico consciente te hizo resignificar algunas ideas del feminismo? —Fue una crisis bastante brava, porque le faltaba lo corporal, lo afectivo y la emoción. En la agrupación comenzamos a hacer talleres con mujeres en situación de violencia, sobre sexualidad e identidad. Descubrimos la importancia del contacto al estar en ronda, porque nos podemos mirar sin jerarquías y sentimos la energía de la otra persona. Son rituales ancestrales de la humanidad. En el momento de esa crisis estaba en la agrupación Mujeres Tramando, me separé de mi pareja de 30 años, padre de mis hijos, me enamoré de una mujer, me fui de mi casa y eso, por actitudes mías y otras cuestiones, no fue entendido por mis compañeras. Fui discriminada dentro del feminismo. Según la Psicología Social, una de las sanciones más grandes que puede tener una persona es ser dejado de lado en un grupo. Era el piso que me sostenía y no estuvo más. Me fui a trabajar a Villa Urquiza y comencé a dar clases de yoga, pasaron unos años y me fui a vivir a Villa Giardino, Córdoba. —¿Por qué esa contradicción en un espacio que propone exactamente lo contrario? —Lo entendí mucho después cuando entré en el ámbito espiritual, en cuanto a que el universo me trajo eso para que bajara mi soberbia y aprendiera otras cosas. Estoy quince años atrasada respecto del feminismo, porque al irme de Paraná dejé de militar y viví en un pueblo. Pienso que evolucionó, pero en aquel momento se defendía mucho lo intelectual. En Paraná fuimos las primeras en hablar y dar talleres de género, y armamos el programa de la mujer para la municipalidad. Todavía había que educar. La definición más sencilla que encontramos para definir género en ese momento era “las adscripciones que la cultura hace en tanto nacés varón o mujer”. La propia palabra género creció y nos llevó puestas, porque fue una ola impresionante. Hasta ahí no se estudiaba qué era género y conectarte con gente de Buenos Aires era complejo. Pero lo hicimos y de a poco se fue trayendo la formación en género a las universidades. —¿Tu evaluación actual? —Admiro a las chicas que siguen militando. Sigo siendo feminista pero estoy cansada de eso y prefiero hacerlo desde otra parte, ir a lo afectivo y decirle a los alumnos que ese otro ser que está frente a mí, me constituye como persona, es único y singular. Es alguien transgénero, se siente varón o mujer, tengo que respetar cómo se siente y tratarlo de esa manera. No veo lo macro político sino los individuos de los pequeños grupos.

Ver noticia original