07/09/2025 11:40

07/09/2025 11:39

07/09/2025 11:39

07/09/2025 11:37

07/09/2025 11:37

07/09/2025 11:36

07/09/2025 11:35

07/09/2025 11:30

07/09/2025 11:30

07/09/2025 11:30

» Diario Cordoba

Fecha: 07/09/2025 07:35

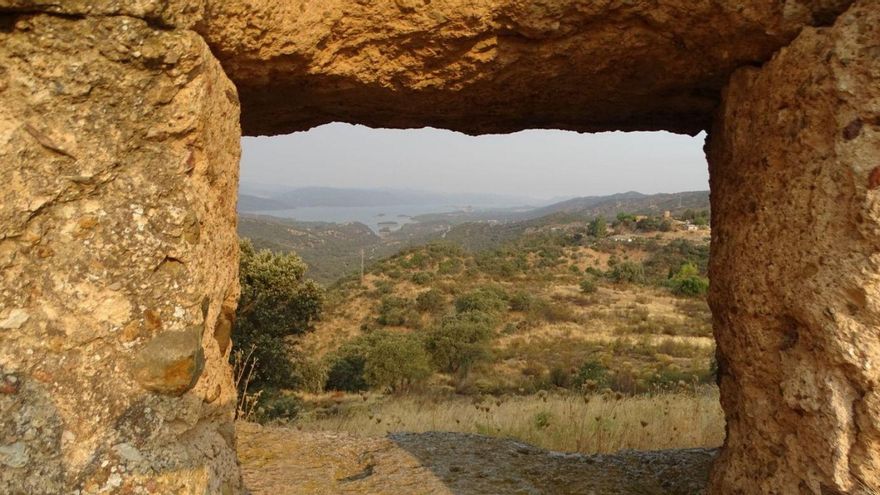

A partir del relato de la Estoria de España compuesta durante el reinado de Sancho IV como continuación de la obra iniciada por Alfonso X conocida como la Primera Crónica General, el filólogo e historiador Ramón Menéndez Pidal encontró indicios de la existencia de un antiguo cantar de gesta desaparecido que reconstruyó parcialmente y dató hacia el año 1000; y que sería, junto con el Cantar de Mío Cid y el Poema de Fernán González, uno de los más importantes cantares de gesta de la literatura castellana y el ejemplo más primitivo de épica española, que además se desarrolla en el entorno de Córdoba. Las prosificaciones de la leyenda que se han conservado dentro de las crónicas alfonsíes debieron utilizar como fuente este cantar de gesta cuyos versos no fueron excesivamente alterados, lo que ha permitido conseguir reconstrucciones bastante fiables de lo que pudo ser la trova original. La leyenda de los Siete Infantes de Lara se desarrolla en tiempos de Almanzor, y narra la traición de Ruy Velázquez y Doña Lambra, que envían a los infantes a una emboscada donde son decapitados, y sus cabezas enviadas a Córdoba. En la capital omeya, Gonzalo Gustioz, padre de los infantes, que estaba prisionero por culpa de una traición anterior, sufre al ver las cabezas de sus hijos. La leyenda también incluye la venganza de Mudarra, hijo de Gonzalo y de la hermana de Almanzor -a la que fue encomendado el cuidado del señor de Salas durante su cautiverio-, quien mataría a Ruy Velázquez por su felonía. Este personaje inspira también una obra escrita por Lope de Vega en 1612, titulada El bastardo Mudarra, y un poema en verso endecasílabo del Duque de Rivas con el título de El moro expósito, escrito en 1834. El 20 de mayo de 1951, el entonces presidente de la Real Academia Española, Ramón Menéndez Pidal, pronunció una conferencia en el salón de actos de la Diputación Provincial de Córdoba con motivo de la reapertura de la calleja de los Siete Infantes de Lara en la calle de Las Cabezas de Córdoba, y de la colocación de una lápida conmemorativa que él mismo se encargó de redactar y que dice así: «Dos insignes historiadores cordobeses, Aben Hayan, Ambrosio de Morales y un cantar de gesta castellano, nos dicen que en el año 974 en esta casa estuvo preso el señor de las Salas Gonzalo Gustioz y que las cabezas de sus hijos los Siete Infantes de Lara, muertos en los campos de Soria, fueron expuestas sobre estos arcos. Verdad y leyenda venerable, de fama multisecular en toda España». Don Ramón contó en dicha conferencia que Ambrosio de Morales había escrito en 1580 que «en Córdoba hay hasta agora una casa que llaman de las Cabezas, cerca de la del marqués del Carpio, y dicen tomó este nombre por dos arquillos que allí se ven todavía, sobre el que se pusieron las cabezas de los infantes». Se conoce que en los primeros decenios de 1500 la callejuela fue obstruida con añadidos que impedían ver más de dos arcos. El periodista Rafael Gago escribió un par de artículos en Diario CÓRDOBA, entre los años 1949 y 1950, donde afirmaba que todavía se podían contar seis arcos pero que había que derribar un obstáculo que impedía ver los últimos. El 12 de agosto de 1950 se restaura el séptimo, muy deteriorado pero del que se conservaban los arranques, y cuya estructura parecía ser árabe. Al año siguiente se reabre de nuevo la calle y se coloca la placa. El poeta anónimo de Castilla que a finales del siglo X compuso el canto noticiando la muerte de los jóvenes de Salas sitúa este aciago suceso en Almenar, provincia de Soria; pero Córdoba cultivó siempre como propia la lúgubre y dolorosa leyenda, y la atrajo hacia sí cuanto pudo, hasta el punto de prescindir de la frontera del Duero y modificar el relato. Ya un Sumario de Crónicas de España, hecho a fines del siglo XIV, decía que los Siete Infantes «fueron muertos cerca de Córdoba»; y Ambrosio de Morales precisa que «la muerte fue en el campo de Albácar, castillo famoso a cuatro leguas de Córdoba, donde las sierras abren ancho llano para se poder dar una batalla». A esta hipótesis se abonan el autor de Paseos por Córdoba, Teodomiro Ramírez de Arellano, y el arqueólogo y poeta del Grupo Cántico Juan Bernier, quien escribe refiriéndose al castillo de El Vacar: «Cuando ya el califato comienza a desmoronarse, aparecen aquí los nombres poéticos, del romance, los siete Infantes de Lara, románticamente con el objeto de liberar a su padre preso en las mazmorras de Córdoba...». Existe poca documentación sobre el castillo de El Vacar. Según algunos autores se trata de una construcción del siglo XI, de origen almohade, que fue conquistada por Fernando III en 1237 y donada a la ciudad de Córdoba junto a otros castillos que estaban repartidos por la sierra. Sin embargo, Claudio Sánchez Albornoz apuntaba que se debió de edificar en el período califal, posiblemente bajo el reinado de al-Hakam II, o incluso algo antes, teniendo en cuenta la opinión de Gracia Boix, lo que se ajusta más a la época de la leyenda que nos ocupa. Parece ser que esta fortaleza fue erigida sobre una edificación romana anterior, y servía de refugio para las caravanas que recorrían el camino a Badajoz y a Toledo. Hay que tener en cuenta que este enclave jugó un importante papel como nudo de comunicaciones de diferentes vías romanas que desde el Norte se dirigían a la capital cordobesa. Aquí se unía la vía Corduba-Toletum (que traía incorporada desde el río Cuzna a la vía Corduba-Sisapo) con otra calzada romana, la Corduba-Emerita, para constituir la principal calzada que arribaba a Córdoba por el norte, y que luego fue aprovechada por la organización medieval de La Mesta para trazar sobre ella la Cañada Real Soriana. Dehesas para la defensa Del castillo de El Vacar solo queda su recinto cuadrangular de amplias dimensiones, rodeado por gruesos muros, con cuatro torres en cada una de sus esquinas y otras tantas en cada uno de sus lados. En las grietas de sus muros han enraizado alcaparras e higueras, y el aire que se cuela por las saeteras mece los cardos e hinojos que cubren el interior del recinto. Hacia el sur se divisa un encinar adehesado dispuesto sobre la amplia llanada que se extiende hasta Cerro Muriano, y que separa los valles del Guadiato y del Guadalbarbo. El término dehesa procede del latín tardío «defensa». Una etimología que se ha explicado tanto por razones militares (el aclareo del bosque defendía de las emboscadas) o como sinónimo de tierra acotada, sometida a rigurosas prescripciones, generalmente orientadas al aprovechamiento de los pastos por el ganado trashumante. Las dehesas de El Vacar se enmarcan en un ámbito donde el término «defensa», en su más genuina acepción militar, está presente desde el más remoto pasado histórico. En sus alrededores tuvieron lugar legendarias batallas, como la acaecida en la primavera del año 1010, cuando se batieron las huestes del sultán cordobés Sulayman con las de su adversario Al-Mahdi, que venía acompañado de fuerzas del conde de Barcelona, Ramón Borrell III, y de su hermano Armengol, obispo de Urgel. El enfrentamiento fue muy violento y por el crecido número de víctimas ese lugar recibió la denominación de «Cuesta de la Matanza», como aún hoy se le conoce. Suscríbete para seguir leyendo

Ver noticia original