17/08/2025 16:12

17/08/2025 16:11

17/08/2025 16:11

17/08/2025 16:11

17/08/2025 16:11

17/08/2025 16:11

17/08/2025 16:11

17/08/2025 16:11

17/08/2025 16:11

17/08/2025 16:10

» El Ciudadano

Fecha: 17/08/2025 13:53

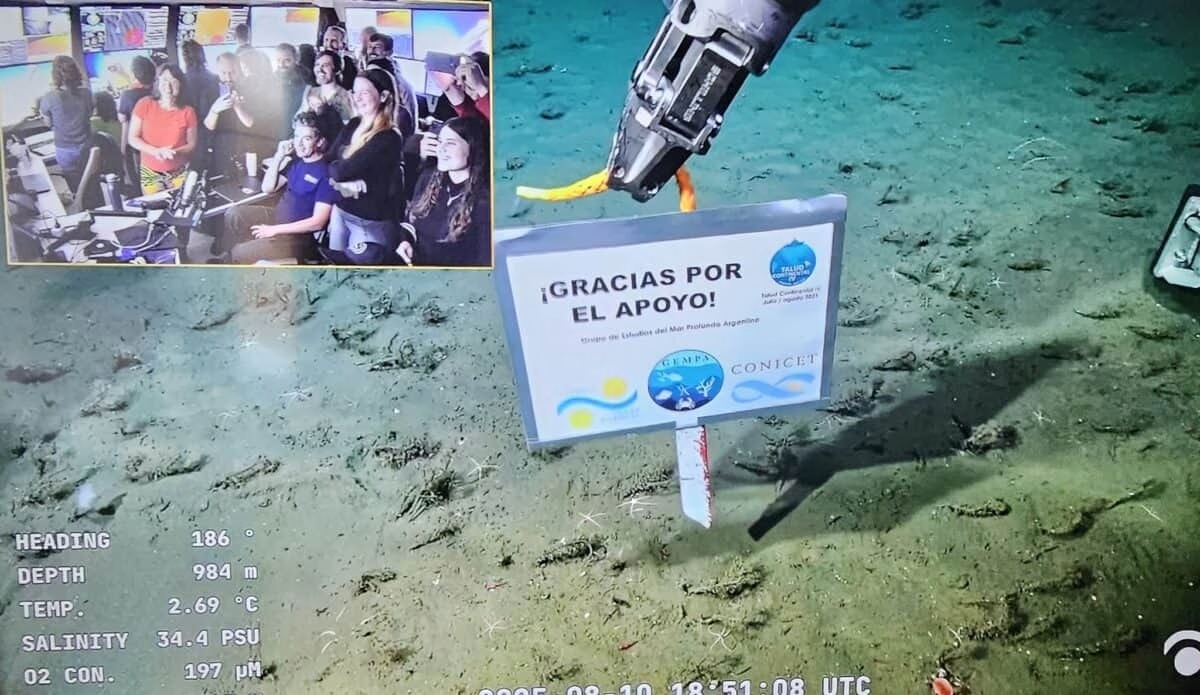

*Por Luciana Mangó Una expedición científica al fondo del Mar Argentino. Una transmisión en vivo y miles de usuarios conectados. Un récord de audiencia y tres generaciones enganchadas al espectáculo que los científicos del Conicet, con o sin quererlo, brindaron. Una jornada de lucha y una nueva medida de fuerza contra el ajuste a la ciencia argentina. La «batatita» y la «estrellita culona». Un álbum de figuritas y unas pastas rellenas con forma de estrella. Un nuevo hallazgo científico y un grito de euforia cual gol de Messi. Durante 20 días miles de argentinas y argentinos se sumergieron junto con más de 30 investigadores del Conicet al fondo del Mar Argentino. La expedición financiada por el Schmidt Ocean Institute permitió explorar por primera vez el terreno submarino con imágenes de alta calidad. Fue transmitida en directo y rompió récord de audiencia. El fenómeno tuvo impacto internacional ante la inesperada repercusión en medio de un ajuste al sistema científico de parte del gobierno de Javier Milei. ¿Cuál es el trasfondo de la transmisión que unió familias y atrapó a cientos de personas a mirar bajo el mar? Las investigadoras y docentes de la UNR Natalia Raimondo y Florencia Rovetto analizan el fenómeno detrás del stream científico más visto de los últimos tiempos. “Es difícil pensar en el fenómeno sin contextualizarlo. No podría aventurar si lo que sucedió podría haber sucedido en otro país hoy o en este país en otro momento. Tiene que ver con el rol que ocupa la ciencia en la sociedad. La ciencia, como la política y el arte tienen por función visibilizar algo que pasaría desapercibido. La transmisión le permitió a los investigadores observar sus objetos de estudio, pero a su vez lo compartieron a nivel masivo y los usuarios podían interactuar con los investigadores. Hizo visible al Conicet y eso no puede pensarse por fuera de la coyuntura política, económica, científica que estamos atravesando», expresó Natalia Raimondo, codirectora del Centro de Investigaciones en Mediatizaciones, investigadora adjunta en Conicet y docente de la UNR. Florencia Rovetto es investigadora de Conicet y secretaria del área de Género y Sexualidad de la UNR. Destacó el nivel de masividad de la recepción que generó y también la interacción que promovió: “No solo fue un streaming muy visto en términos de consumo y de recepción, sino también donde la gente participó muy activamente con muchos tipos de mensajes, en general, todos muy positivos y amorosos, pero también con preguntas acerca de lo que estaba pasando”. Para ella no se había visto otro fenómeno de transmisión pedagógica científica similar: “Habíamos estado pendientes de la creación de la vacuna en el Covid, pero no nos metimos en los laboratorios a ver cómo las hacían. Acá estuvimos sumergidos en el fondo del mar mirando y descubriendo junto con los científicos que además iban explicando lo que encontraban”. Colectivo social “Es un descubrimiento que compartimos como colectivo de comunicación”, explicó Raimondo y citó un texto de Eliseo Verón, un semiólogo argentino fallecido en 2014. “Verón se encontraba frente a las costas del noreste brasileño cuando observó que un montón de personas se reunían sobre la costa a mirar algo. Se acercó y vió que estaban mirando un animal exótico que había irrumpido en la costa. Había logrado construir un colectivo de comunicación. Los colectivos sociales son fundamentales para la sustentabilidad de la democracia, son cada vez más raros porque estamos en una sociedad con un proceso de mediatización en el que nos hemos atomizado, es decir, estamos cada vez más en nuestras pequeñas burbujas y mucho más individualizados”, explicó. Para Raimondo la transmisión de la expedición del Conicet “fue un caso emblemático de comunicación social de la ciencia”. “Nos permitió volver a encontrarnos con la sensación de sentirnos parte de un colectivo en el doble sentido: como parte de una sociedad que tiene a esos científicos que producen conocimiento de esa envergadura, pero que a su vez está en ese mismo momento siendo espectador de esa transmisión. Eso lo hacía la televisión o la radio en su momento. Lo hacen algunos canales de streaming, pero son muy de gueto. Esto se corrió de la idea de gueto. Había una necesidad social de volver a encontrar un colectivo, algo en común”, señaló. Otro de los diferenciales es que logró captar la atención de diferentes generaciones. “Según información de observatorios de medios, hace como 10 años que dentro de una misma familia tres generaciones consumen diferentes cosas. Y sin embargo, lo que sucedió con la transmisión del fondo del mar rompió con esa lógica”, agregó. Para Rovetto, la expedición al fondo del mar captó principalmente la atención de la clase media, a la que describió como la más golpeada por las políticas de ajuste pero la que aún defiende la ciencia nacional. “Fue encontrar un punto de conexión de lo común, del encuentro en esa clase con la ciencia. A la gente de los sectores más pudientes no le importa y la gente más marginal no tiene el recurso ni el acceso. Es un sector que además defiende lo nacional y lo público y que está siendo muy afectado por todas las medidas de gobierno”. “La investigación científica es colectiva porque no puede ser de otra manera, y va a contrapelo de la idea del sálvese quien pueda o de la explotación de la naturaleza a cualquier costo”, agregó. Sensación Heurística Raimondo rescató el concepto de serendipia, que se refiere a “un encuentro inesperado”. “Es el origen de cualquier descubrimiento científico. De alguna manera, todos fuimos científicos un ratito. Pero no porque pudimos observar lo que observaban los científicos, sino porque pudimos encontrarnos con esa sensación heurística, con algo que es asombroso porque se corre de lo esperado. Es lo que uno no sabía y ahora sí”, explicó. Sí a la ciencia La transmisión de la expedición científica al fondo del Mar Argentino se dio en medio de una serie de ajustes del gobierno nacional contra el sistema científico sumado a una deslegitimación del rol de la investigación. Para las especialistas, el alto grado de consumo representó un apoyo de la sociedad hacia la ciencia nacional que por esos días protagonizó jornadas de luchas y reclamos en diferentes puntos del país. “La sociedad le dijo que sí a la ciencia. Se volvió a poner en valor a un organismo como el Conicet y acercar el discurso de la ciencia a la ciudadanía. Acá el mercado no tuvo lugar. Uno puede sospechar dónde van a ir esos datos, qué empresas están detrás, pero en los sentidos construidos colectivamente en torno a la observación del fondo del mar el mercado no tuvo lugar”, explicó Raimondo. Para ella, que la expedición se haya transmitido en medio de protestas de científicos por el desfinanciamiento al sistema explica en parte la magnitud del fenómeno que generó: “Si la coyuntura no fuera ésta, de conflicto grave y de lucha por hacer sustentable la producción de conocimiento científico hoy en nuestro país, probablemente hubiese sido menos relevante esa transmisión. Si no estuviéramos en un contexto donde la ciencia se encuentra duramente desfinanciada, e incluso desacreditada por funcionarios públicos relevantes, tal vez esto no hubiera pasado. El hecho de que científicos, en este caso los biólogos que estaban observando el lecho marino, alzaran la voz y tomaran la palabra, de algún modo, se explica por el contexto. Esa necesidad de mostrarse es también un poco efecto de la sutura. Un efecto positivo”, señaló. A la vez, reflexionó acerca de los modos de comunicar el conocimiento científico a la sociedad. “Lo que preocupa en el contexto actual no son sólo las políticas oficiales negativas en relación con la ciencia, sino que hay una comunidad que acompaña esas políticas. Tal vez en algún momento nos olvidamos de compartir la relevancia del conocimiento que producimos. Será el tiempo de insistir y de recordar a la ciudadanía para qué sirve la ciencia, por qué es necesario invertir al menos un punto del PBI del país en ciencia y por qué no podemos dejar librado al mercado el financiamiento de nuestro conocimiento. Es soberanía nacional. No es interés del capital”, señaló. Rovetto destacó que en un contexto donde la ciencia, lo público y lo comunitario se ve amenazado lo que sucedió con la expedición del Conicet “fue un gesto, un acto de reinventar lo común y lo propio, e incluso apropiarse de eso”. “El mensaje que dan los científicos al finalizar y decir que pudieron ser el puente entre el fondo del mar y la sociedad argentina es hermoso. En general no se estrimea, no se está siguiendo a un grupo de arqueólogos que están explorando alguna zona. En este contexto la ciencia muestra lo que hace, lo valoriza y lo pone al servicio de la comunidad”, agregó. Visibilidad y apropiación Raimondo enmarcó la transmisión en el sistema denominado post-broadcasting, que toma de José Luis Fernández, semiólogo jubilado de la UBA, para pensar el ecosistema mediático contemporáneo. Según explicó, hasta hace un poco más de una década la lógica preponderante era la de los medios broadcasting: pocos actores mediáticos que concentraban la producción de contenido para una multitud de espectadores, como son la radio, la televisión y la prensa tradicional. De uno a muchos. Luego aparecieron las plataformas con fisonomía de red: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, que imponen una lógica networking. De muchos a muchos. Raimondo señaló que en el cruce de ambas lógicas se origina el post broadcasting: “Hay una transmisión desde el barco a gran escala masiva y muchos usuarios accediendo. Pero también hay participación y recirculación a través de la página networking porque se permite acceder a la transmisión, comentar o preguntar. Se dio un intercambio sincrónico con los científicos que en ese momento estaban tratando de darle sentido a sus observaciones”. Otra diferencia que la investigadora planteó es la posibilidad de visibilizar una información a gran escala sin la necesidad de un medio tradicional: “En la época broadcasting los individuos y las instituciones necesitaban del medio masivo para visibilizar una información. En el ecosistema actual, post broadcasting, cualquier individuo o institución puede brindar una información con alcance masivo sin que intermedie ningún medio tradicional. Los científicos no necesitaron de Canal 13 ni del diario Clarín para hacer la trasmisión”. Raimondo explicó que creación de memes, figuritas, videos de niños jugando a bucear el fondo del mar y hasta un fabricante de pastas que quiso reproducir la imagen de la “estrella culona” es parte de un fenómeno de recuperación propio del ecosistema post-local. Y, en ese sentido, destacó la reapropiación de las científicas y científicos de los términos creados por los usuarios para nombrar a las especies submarinas. “Sin esa condición del ecosistema de medios, tampoco sé si esto hubiera sucedido. En el caso de la ciencia no recuerdo otro fenómeno similar. Sucede a veces con otro tipo de eventos, como los deportivos, con alguna manifestación política o alguna elección pero no es algo que sucede todos los días. Además de que no tenés esa interacción sincrónica. Tampoco tenés una reapropiación del referente mediático de la lógica que impone el público. Los biólogos recuperaron las denominaciones que los usuarios proponían para esos animalitos y que ya casi creo que van a pasar a formar parte de la divulgación científica de eso que observaron. Eso también genera comunidad”, señaló. Rovetto mencionó estas “apropiaciones culturales” que suelen darse en eventos como mundiales de fútbol. “A diferencia de esa apropiación cultural que luego el capitalismo traduce en más mercancía, las apropiaciones culturales fueron más artesanales o románticas, como por ejemplo el que hizo pastas con la forma de la estrellita. Forman parte de la construcción de lo común y de imaginar lo comunitario como algo que no solo, en este caso, es parte del conocimiento científico, sino también del conocimiento colectivo”, expresó.

Ver noticia original