08/02/2025 20:39

08/02/2025 20:38

08/02/2025 20:38

08/02/2025 20:37

08/02/2025 20:35

08/02/2025 20:35

08/02/2025 20:35

08/02/2025 20:35

08/02/2025 20:35

08/02/2025 20:34

Concordia » El Heraldo

Fecha: 08/02/2025 18:00

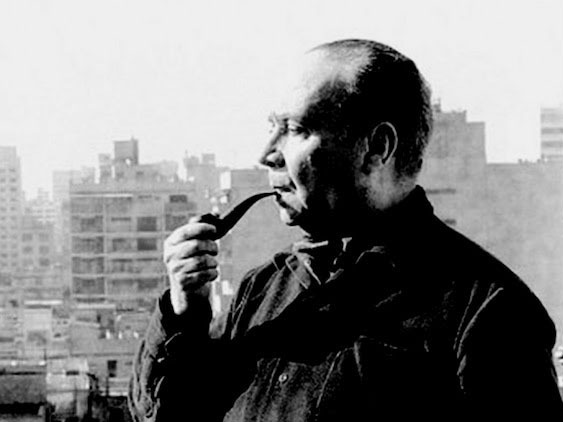

Hay autores que se mantienen fieles al compromiso respecto a que la creación artística es inescindible de un compromiso social que en muchos casos implica un compromiso político. Abundantes testimonios en ese sentido se han expresado a lo largo de la historia. A propósito de ello, el compromiso político del arte fue manifestado por pensadores como Theodor Adorno o Herbert Marcuse. El crítico y teórico literario Roland Barthes afirmo, entre otras aseveraciones que “en el fondo, la fotografía es subversiva, y no cuando asusta, trastorna o incluso estigmatiza, sino cuando es pensativa”. Cortázar, fiel a su tiempo, en la década del ´70 del siglo pasado, afirmo: “Es terrible porque en unos pocos años, que Chile, Argentina o Uruguay estén separados de la producción científica, artística e intelectual de sus mejores creadores va a dar en esos países una especie de desierto espiritual en donde es perfectamente fácil lavar los cerebros y condicionar a los jóvenes y crear lo que los regímenes de esos países buscan que es crear robots, crear gente incapaz de pensar por sí misma”. George Orwell por su parte optó por un férreo posicionamiento frente a los totalitarismos y el imperialismo, llegando a participar incluso en las filas republicanas durante la guerra civil española. En sus obras criticaba y denunciaba lo que consideraba injusticia. Albert Camus, en su discurso de aceptación del Premio Nobel, que «el papel de escritor es inseparable de difíciles deberes. Por definición no puede ponerse al servicio de quienes hacen la historia, sino al servicio de quienes la sufren». No siempre la toma de posición es inocua o deja al artista sin consecuencias. Al contrario, cuando los poderes más concentrados son los cuestionados, como afirma la fotógrafa vanguardista italiana Tina Modotti en la reacción a sus opiniones, “el precio fue altísimo: desarraigos físicos y desgarros emocionales, pobreza, enormes riesgos …” Uno de los que sufrieron un costo elevado por expresar su pensamiento político fue Leopoldo Marechal, “el poeta depuesto” según él mismo se definió, una especie de “payador perseguido” al decir de María Rosa Lojo. Un “excluido de la comunidad intelectual argentina”, según H.A. Murena. Habiendo pertenecido al grupo Proa, el movimiento Martín Fierro y el grupo Florida junto a prestigiosos escritores como Ricardo Güiraldes, Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo y Macedonio Fernandez y pintores como Xul Solar y el uruguayo Pedro Figari, Marechal, que había sido partícipe de un grupo de intelectuales radicales, al declarar públicamente su adhesión y respaldo al movimiento peronista fue repudiado por aquellos intelectuales y críticos que le habían reconocido el valor de sus poemas y convertido en un proscripto intelectual destinado al ostracismo y, tal vez, al peor de los castigos, la indiferencia y el olvido, una vez caído el gobierno de Juan Perón. Leopoldo Marechal nació con el siglo XX, el 11 de junio de 1900 en la calle Humahuaca 464 del barrio de Almagro y desde temprana edad escribía poemas. Marechal afirma: “desde los doce años ya tenía la peligrosa costumbre de contar sílabas con los dedos, alternaba mis trabajos de rima con mis partidos de futbol callejeros”. Fue bibliotecario (en la Biblioteca Popular Juan B. Alberdi de Villa Crespo), maestro y profesor de escuela secundaria. Con 22 años publicó “Los aguiluchos” y cuatro años después “Días como flechas” y en 1929 con “Odas para el hombre y la mujer” obtuvo el Primer Premio Municipal de Poesía. Continuó acumulando premios con “Laberinto de amor” en 1936, Tercer Premio Nacional de Poesía y “Cinco poemas australes”, en 1937 nuevamente el Tercer Premio Nacional de Poesía. En 1941 sus libros “Sonetos a Sophia” y “El centauro” que habían sido publicados en el diario La Nación son galardonados con el Primer Premio Nacional de Poesía. A propósito del último libro, Roberto Artl en una carta que le envió con fecha 30 de octubre de 1939, manifestó: “desde los tiempos de Rubén Darío, no se escribió nada semejante en dolida severidad”. En 1948 publica “Adán Buenosayres”, definida como novela-río. Ya se había configurado como vanguardista con sus poemas, y con este libro, según afirma Horacio González, “muestra una voluntad novelística capaz de arrasar los fundamentos mismos de la novela clásica y refundarla sobre sus ruinas.”. En la estructura y en el contenido, el libro es revolucionario. Rompe los moldes tradicionales y desafía el intelecto. Armoniza la filosofía clásica con el más elucubrado modernismo. Los críticos han expresado que en el libro se perciben también influencias de la literatura española del siglo de oro español. Según la catedrática alemana Claudia Hammerschmidt el libro es piedra fundadora de la literatura argentina moderna y crea otra modernidad. El autor, no reniega de sus antiguos compañeros del movimiento Martín Fierro al nombrarlos en la dedicatoria del libro: “A mis camaradas “martinfierristas”, vivos y muertos, cada uno de los cuales bien puede ser un héroe de esta limpia y entusiasmada historia”. Se dice que Marechal planeó su novela en el año 1931 en París donde residió un tiempo. El peregrinaje de Adán “son las calles inmediatas del barrio, con nombres propios y topografía reconocible, la vulgar realidad cotidiana elevada a la categoría del símbolo”, según Adolfo Prieto en su artículo “Los dos mundos de Adán Buenosayres”. Así, Marechal ubica a sus personajes en lugares reconocibles de la ciudad. Lo hace en la calle Monte Egmont, hoy Tres Arroyos, en Villa Crespo, donde el autor vivía. Era muy detallista en la conformación de los personajes y la estructura de la novela, incluso dibujando a los personajes y los planos de las habitaciones y el trayecto que debían seguir aquellos en el deambular por la ciudad y los itinerarios metafóricos, sobre todo porque en “Adan Buenosayres” se destaca el simbolismo del viaje como experimentación espiritual. En la revista Realidad, Julio Cortázar tuvo palabras de elogios para el libro, convirtiéndose en, tal vez, una de las pocas voces que reconocieron el valor y la trascendencia que la novela tenía en una intelectualidad que ya, en ese momento, le hacía pagar muy caro a Marechal su opción política. En 1965, hace sesenta años, Leopoldo Marechal publica “El Banquete de Severo Arcángelo”, una parábola religiosa que se vincula con la historia argentina a partir de una notable carga política. El autor la relaciona con su primera novela. Lo explicita al manifestar un arrepentimiento “de una injusticia que me atormentaba; en “Adán Buenosayres” dejé a mi héroe como inmovilizado en el último circulo de un Infierno sin salida (…) “El Banquete de Severo Arcángelo” propone una salida”. En el prólogo, el autor afirma que “es una novela de aventuras o de suspenso, como se dice hoy, se dirige a los niños en tránsito hacia el hombre (tal sería la literatura de aventuras convencional) por autoconstrucción natural sino a los hombres en tránsito hacia el niño por autodestrucción simplificadora”. Se la ha definido como novela experimental, simbólica y metafísica. Lisandro Farías, el protagonista, es invitado a un banquete de 33 comensales que sería realizado por Severo Arcángelo, un fundidor o metalúrgico de Avellaneda, y en realidad la trama no es el propio banquete, sino su preludio, la gestión misma de la preparación del banquete, los preparativos cuidado y escrupulosamente referenciados. Farías es el protagonista que Marechal ubica en primer plano por la estructura novelística, pero en el significado simbólico es un personaje secundario, denominándoselo Padre de los Piojos y Abuelo de la Nada. La sucesión de diálogos es la materia central del agasajo prometido. La utilización de los diálogos en clave teatral como recurso además de los monólogos, la simultaneidad del relato y la concentración del tiempo en el relato son referencias para identificar a la novela como experimental. En cuanto a la estructura, es una especie de viaje, por lo que, Norman Cheadle lo ha relacionado con el Ulises del Dante en “La Divina Comedia” . Se discurre entre el interrogante de ¿Qué hay detrás de la propia novela? Una especie de meta-novela. Se entiende como un andar hacia la Belleza, la Sabiduría y la Verdad que involucra un descenso a los infiernos para luego elevarse. Al momento de la publicación del libro Marechal atravesaba un redescubrimiento de la religión, luego de una militancia juvenil y un alejamiento temporario. En realidad, se acerca a la iglesia Pentecostal y ello implica que en el texto haya una búsqueda religiosa y referencias bíblicas (como los personajes Gog y Magog) e invista un lugar importante al infierno. Marechal en un reportaje ha dicho: “Ya que, por vocación y naturaleza, soy un hombre religioso y metafísico. Lo fui desde mi niñez, en que el misterio del mundo y del hombre se instaló en mí como una “problemática viva” que yo necesitaba resolver”. Es de una religiosidad explicita y cuestiona la tecnología inhumana. Por otra parte, es una novela que contiene misterio, metafísica y personajes con una sugestiva e posible inmaterialidad. Los personajes, como el Godot de Beckett, motivaron interpretaciones varias, incluidas las políticas, a propósito del momento en el cual Marechal la había escrito y las circunstancias personales a las que él se encontraba sometido. Así mismo, al enunciarse al banquete se han desarrollado diversas exégesis. Por otra parte, se puede encontrar varias similitudes entre las novelas de Sábato y las de Marechal. Entre ellas, el interés por la historia argentina, y como en el banquete, la aparición del autor con su propio nombre como personaje. La tercera novela publicada por Marechal (otra coincidencia con Sábato) fue “Megafón o la guerra” en julio de 1970. El autor continuaba en la postergación. Tal vez sea su obra más explícitamente política. Es una epopeya metafísica cósmica. Dos batallas: la terrestre y la celeste. Escribe Pablo de Santis, es una novela “realista, simbólica, alegórica, utópica y en parte profética, imbrica la economía y la alquimia, el happening y la tragedia, la parodia y la epopeya”. El autor ubica las acciones del libro entre los años 1956 y 1957. De forma tal que el fusilamiento del general Valle por su alzamiento contra la autodenominada Revolución Libertadora en el primero de los años mencionados es un elemento sustancial. Otro hecho histórico que forma parte del libro es el misterio destino del cuerpo de Eva Perón. Es claramente una referencia más que obvia a la Resistencia Peronista de esos años. El Megafón protagonista es un autodidacta de Villa Crespo, que no obstante, vive con su pareja en un chalet de Flores. Vuelve a aparecer el propio autor como personaje y hay alusiones nítidas a personas reales contemporáneas e históricas. Leopoldo Marechal ha sido un referente concreto para numerosos escritores y artistas. En “Rayuela” de Cortázar, sobre todo, pero en varios cuentos del autor se ve su influencia. En los libros de Alejandro Dolina. En la música (los Abuelos de la Nada) y hay reiterados ejemplos de su influencia: la editorial Gog y Magog, el cine Cacodelphia. Marechal falleció súbitamente el 26 de junio de 1970 sin recibir, en persona el apropiado reconocimiento que su obra merecía, porque todavía continuaba la irracional marginación que el odio paradójico e inhumano despliega con el objetivo insensato y cruel de amedrentar las voluntades y las ideas.

Ver noticia original