21/07/2025 02:57

21/07/2025 02:56

21/07/2025 02:55

21/07/2025 02:54

21/07/2025 02:53

21/07/2025 02:50

21/07/2025 02:48

21/07/2025 02:47

21/07/2025 02:43

21/07/2025 02:42

Gualeguay » Debate Pregon

Fecha: 20/07/2025 21:38

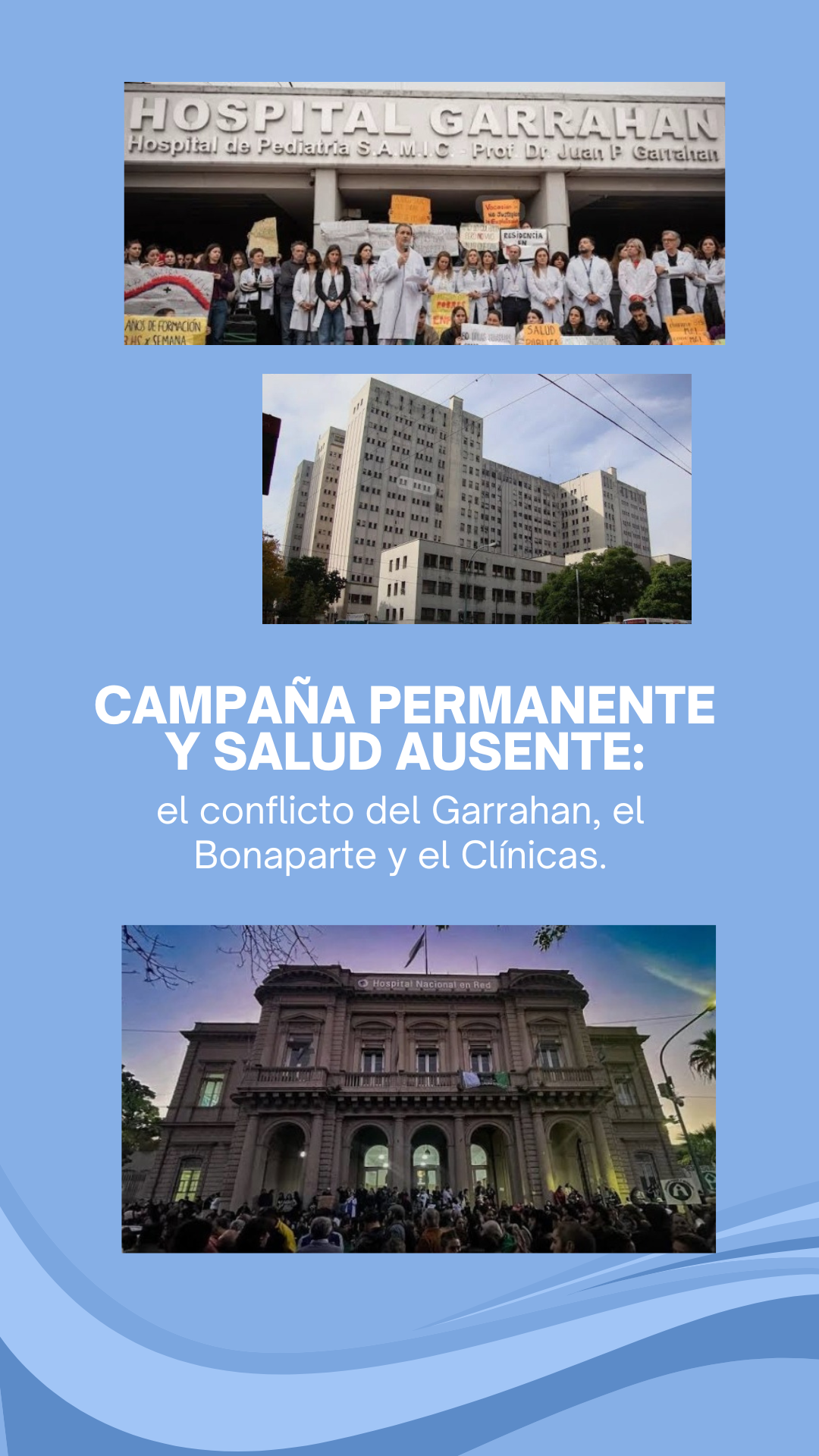

Este artículo analiza cómo esta estrategia política —que consiste en gobernar como si se siguiera en campaña electoral— condiciona las decisiones del Ejecutivo, obstaculiza los mecanismos institucionales de resolución de conflictos y transforma al Estado en un dispositivo de propaganda, más preocupado por ganar discusiones simbólicas que por resolver las urgencias materiales de, por ejemplo, este sector clave para el país. ¿Qué es la campaña permanente? Una estrategia de confrontación continua. El concepto de “campaña permanente” no es nuevo. Fue desarrollado por el periodista político y ex asesor de la Casa Blanca, Sidney Blumenthal, y adaptado al análisis contemporáneo para describir gobiernos que, aún luego de asumir el poder, actúan como si siguieran en campaña electoral. Es decir, no cambian su modo de acción para gobernar desde la institucionalidad, sino que mantienen la lógica de confrontación, polarización, simplificación de discursos y búsqueda de enemigos permanentes. En este modelo, el conflicto es la herramienta principal de legitimación política y de construcción narrativa del relato. El adversario es convertido en blanco constante de ataques, no para resolver problemas, sino para reafirmar la propia identidad ideológica. Las decisiones no se comunican desde la gestión, sino desde plataformas de redes sociales; los acuerdos son reemplazados por imposiciones y el debate público es sustituido por narrativas de batalla cultural. En nuestro país, el gobierno de Javier Milei ha adoptado esta estrategia como forma de ejercicio del poder y de narrativa política. La motosierra también se aplica sobre el diálogo. Los conflictos en hospitales como el Garrahan, el Bonaparte o el Clínicas se entienden mejor si se los analiza desde esta lógica: no son errores de gestión, sino piezas funcionales dentro de una campaña que nunca terminó. Garrahan: salarios indignos y vaciamiento funcional. La situación del Garrahan no es nueva, pero se agudizó de manera dramática desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Los trabajadores denuncian una pérdida de más del 50 % del poder adquisitivo desde diciembre de 2023, que se traduce en ingresos de alrededor de $797.000 mensuales para los residentes, cuando la canasta básica familiar supera ampliamente el $1.000.000. El ajuste no se limita a los médicos: afecta también a enfermeros, técnicos, camilleros y personal administrativo. A ésto se suma la creciente dificultad para garantizar insumos básicos. Se han reportado faltantes intermitentes de medicamentos esenciales, demoras en la reposición de insumos quirúrgicos, suspensión de turnos programados y reducción de estudios de alta complejidad por restricciones presupuestarias. Áreas críticas como Hemodinamia y Cirugía Cardiovascular debieron reorganizar sus agendas debido a limitaciones operativas. Según informes internos, el hospital recibió en lo que va del año un presupuesto que no alcanza para cubrir los aumentos de precios en medicamentos importados ni los costos de mantenimiento de equipos de alta complejidad. La inflación acumulada supera el 100 % en algunos insumos biomédicos, mientras que la actualización presupuestaria ronda apenas el 60 %. Esto obligó a redirigir fondos internos, postergar compras y restringir servicios. Ante el reclamo por aumentos salariales genuinos, el gobierno propuso un bono no remunerativo de $500.000 para residentes, que no se incorpora al básico ni aporta para jubilación, aguinaldo ni obra social. La oferta fue rechazada por los gremios, que reclaman recomposición real, paritaria, sostenida por ley y ajustada a la inflación. La situación se agravó aún más con la decisión del Ministerio de Salud de transformar las residencias médicas en becas. Esta medida implica que los médicos en formación deberán firmar una renuncia voluntaria a su vínculo laboral formal, perdiendo todos los derechos asociados al empleo público: estabilidad, obra social, aportes jubilatorios, licencias, cobertura por ART, antigüedad y representación gremial. La propuesta —presentada como una "modernización del sistema"— fue interpretada por los trabajadores como un intento de deslaboralizar el área asistencial sin debate ni consenso. En mayo, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. El objetivo era frenar las medidas de fuerza y forzar una mesa de negociación. Pero en varias audiencias los representantes del Estado nacional ni siquiera se presentaron. En otras palabras, abandonaron la reunión sin intercambiar propuestas. Los profesionales del Garrahan denunciaron que el gobierno no tiene voluntad de resolver el conflicto, sino de desgastar a los trabajadores. Asimismo, diversos funcionarios del oficialismo en declaraciones públicas minimizaron el conflicto, dijeron, entre otras cosas, que los médicos “no tienen motivos para protestar” y apuntaron también contra ellos por tener otros intereses y querer “politizar la salud”. En redes sociales oficiales, por ejemplo, se publicaron mensajes que buscaban desacreditar el reclamo. Bonaparte: intervención, despidos y persecución. El Hospital Nacional en Red “Lic. Laura Bonaparte”, único en su tipo en el país dedicado a la salud mental con enfoque comunitario e interdisciplinario, fue blanco de una intervención directa del Ministerio de Salud. En los últimos meses se despidió a casi 200 trabajadores —más del 30 % del personal— y se clausuraron dispositivos de atención comunitaria con el argumento de “reestructuración” y “optimización”. Lejos de fortalecer la salud mental pública en un contexto de creciente demanda, el gobierno optó por el vaciamiento institucional y la estigmatización del sector, acusando a los trabajadores de “militantes” y de formar parte de una estructura “sobredimensionada”. Dicha conclusión se llevó adelante sin ningún tipo de auditoria o evaluación. En este sentido, pareciera ser que el mensaje apunta a que la salud mental no entra en el modelo libertario y cualquier resistencia puede ser interpretada como una amenaza política. Clínicas: abrazo simbólico y alerta universitaria. El Hospital de Clínicas “José de San Martín”, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, también sufre un deterioro estructural. Desde hace más de un año no recibe actualizaciones presupuestarias, lo que provocó una pérdida del 40 % del poder adquisitivo de médicos, docentes, no docentes y residentes. Las cirugías programadas se redujeron un 30 %, se suspendieron servicios, hay faltantes de insumos y se detuvo la formación en algunas áreas críticas. Ante esta situación, trabajadores, estudiantes y docentes realizaron días atrás un abrazo simbólico multitudinario al edificio histórico de la Av. Córdoba. La comunidad universitaria alertó que la salud pública y la educación superior están siendo atacadas como parte de una política que busca desmantelar lo colectivo y asfixiar a las instituciones que aún sostienen el Estado de bienestar. Gobernar con enemigos: ¿cómo funciona la campaña permanente?. El conflicto en los tres hospitales muestra cómo la campaña permanente impide la resolución de problemas estructurales. Cada reclamo se convierte en una oportunidad para polarizar: los médicos son tratados como “privilegiados”; los trabajadores, como “ñoquis”; los hospitales como “sobredimensionados” y las universidades, como “cajas negras”. En lugar de convocar paritarias, el gobierno ofrece bonos precarios. En vez de negociar con gremios, promueve auditorías punitivas. En lugar de atender el colapso de insumos, organiza conferencias de prensa con ataques verbales. Y en vez de garantizar el acceso a la salud, intenta demostrar que lo público es inviable. En esta lógica, no se gobierna para resolver: se gobierna para resistir enemigos imaginarios y consolidar la propia épica. Pero el costo de esa estrategia lo paga la sociedad: con cirugías suspendidas, con equipos de salud agotados, con residentes precarizados y con miles de pacientes que esperan atención que no llega. Lo que está en juego no es sólo el presupuesto, es también la narrativa política. La campaña permanente convierte cada hospital en un frente discursivo, cada conflicto en una batalla cultural y cada trabajador en un adversario político. El Garrahan, el Bonaparte y el Clínicas no son excepciones: son pruebas vivas de un modelo de gestión que desprecia el rol del Estado como garante de derechos y que cree que lo público debe ser debilitado hasta desaparecer. En nombre del ajuste, se destruye la calidad institucional. En nombre de la libertad, se desprotege a quienes sostienen la salud con 70 horas semanales de trabajo y sin cobertura. Y todo esto ocurre mientras el gobierno redobla su presencia en redes sociales, esquiva mesas de diálogo y construye enemigos para sostener su narrativa. Sin embargo, la salud pública no debería debatirse en esta lógica. Si estos hospitales caen, no solo perdemos servicios, perdemos comunidad, memoria, vocación y dignidad. La campaña permanente, tarde o temprano, choca con la realidad. Y en la realidad, la salud no puede esperar. Julián Lazo Stegeman

Ver noticia original